09 Set Raphaël Jerusalmy, la musica contro l’orrore

di Giorgio Galli

Nel luglio 2013 passai un pomeriggio al Festival internazionale di letteratura e cultura ebraica, al Ghetto di Roma. Presentavano il primo romanzo di Raphaël Jerusalmy, Salvare Mozart. Jerusalmy si dimostrò egli stesso un personaggio: di origini turche e russe, ma nato a Parigi, si era laureato alla Sorbona, aveva fatto carriera nell’esercito e nell’intelligence israeliani, aveva preso parte agli accordi di pace con la Giordania del 1993, promosso iniziative umanitarie; da ultimo aveva aperto una libreria antiquaria a Tel Aviv. Questo, prima d’iniziare a girare il mondo per presentare un romanzo breve, sarcastico, scritto in una prosa telegrafica e incontinente, che gira attorno a un unico personaggio: il critico musicale Otto J. Steiner, “austriaco di confessione tisica”.

Jerusalmy è una fonte inesauribile di storielle. La sua ironia e la sua verve possono ricordare Moni Ovadia. La storia più divertente riguarda proprio la firma degli accordi con la Giordania. Jerusalmy era presente in qualità di colonnello dell’intelligence. Il testo del trattato, con le foto aeree dei confini, era così grosso da occupare un’intera valigia. Ne erano state predisposte tre copie: una per re Hussein, una per Isaac Rabin, una per Clinton. Jerusalmy consegnò a Hussein la sua valigia, ma non poté avvicinarsi a Clinton perché le sue guardie del corpo lo trattennero: non aveva sul badge il bollino rosso di coloro ch’erano autorizzati a superare la scorta presidenziale. Di nascosto, egli cavò un pennarello rosso dalla tasca e si disegnò un circolino sul badge. Le guardie di Clinton lo lasciarono passare, e così anche il presidente degli Stati Uniti ricevette la sua copia del trattato. Rimaneva la valigia per Rabin. Jerusalmy se la portò a casa. Dopo tre giorni, telefonò al gabinetto del primo ministro per sapere se era andato tutto bene. “Tutto a posto”, gli risposero. Nessuno s’era accorto che il presidente non aveva la sua copia del trattato.

La stessa sulfurea risata con cui Jerusalmy racconta la sua vita la troviamo nel romanzo. Siamo nel 1939: Otto J. Steiner non è ebreo, ma ha avuto un padre ebreo. Dal passaporto la confessione del genitore non risulta, per cui può sentirsi relativamente al sicuro. Dove? In un sanatorio di Vienna. Lì lo raggiunge un amico ligio al Partito, che gli chiede d’aiutarlo a stilare il programma di sala per l’inaugurazione del Festival di Salisburgo. Siamo nel ’39, ripeto, c’è appena stata l’Anschluss. A Otto rimangono pochi mesi di vita, ma ha uno scopo: impedire che il Festival di Salisburgo diventi un nuovo tempio del nazismo. I musicisti sponsorizzati dal regime sono Karajan, pupillo di Hitler, e poi Karl Böhm, Wolfgang Schneiderhan… tutti artisti che nel dopoguerra avrebbero fatto carriere fulminanti e che sono venuti alla musica con la tessera del Partito in tasca. “Per motivi anagrafici, non ho conti da regolare con la Shoah”, ha detto Jerusalmy; “ma ho conti da regolare col dopo-Shoah”.

E li regola con ironia anarchica. Questo vecchietto tisico è solo come un cane, non ha niente di diverso da tutti i vecchietti tisici del 1939: sua moglie è morta, suo figlio è da qualche parte in Palestina, sua sorella non si sa nemmeno se è riuscita a partire per l’America o no. Deve vendere dischi e grammofono per potersi pagare il sanatorio. Eppure le prova tutte per raggiungere il suo scopo, per “salvare Mozart”. L’amico nazista riesce ad infilarlo a un ricevimento cui partecipano anche Mussolini e Hitler. Otto versa nel caffè del Führer una fiala di veleno, un cocktail di tutte le medicine che ha trovato in clinica. Aspetta la morte di Hitler, ma invano. Passano i giorni, sta attaccato alla radio in attesa della notizia, ma niente! All’improvviso le guardie entrano nel sanatorio: il direttore è un truffatore, somministrava ai pazienti succhi di frutta spacciandoli per medicine. Per questo morivano tutti. E per questo Hitler è rimasto vivo.

Alla stazione, a pochi passi dal Duce e dal Führer, Otto non si regge in piedi. Trema. Arriva il suo amico nazista che s’è rotto una gamba, e lui gli s’appoggia al un braccio. I due incedono fra le SS barcollando, un vecchietto zoppo appoggiato a uno tremante e che all’insaputa di tutti è anche mezzo ebreo. Sembra poco verosimile. Ma Jerusalmy ha un’idea tutta sua della verosimiglianza. Ha vissuto storie come quella del trattato con la Giordania, cos’è implausibile per lui? Jerusalmy sa che solo l’umanità rende credibile un racconto: ed è l’umanità di Otto a reggere la scarna intelaiatura di Salvare Mozart.

Di viso, Jerusalmy somiglia a Jean Sibelius. Ma la sua scrittura non somiglia a quella di nessun altro. È una secca, fulminea, aderente ai malumori biliosi di un vecchio bisbetico. Otto è un antieroe che prova per disperazione a diventare eroe, ma non ci riesce. Tutto quello che fa è uno scherzo: uno scherzo ai nazisti. Sembra poco, ma Jerusalmy ha chiara una cosa: che se la protesta collettiva è importante, ma le ribellioni individuali sono sublimi. Se proprio devo pensare a un altro scrittore, mi ricorda Jaroslav Hašek. Otto J. Steiner è della stessa stirpe del buon soldato Švejk.

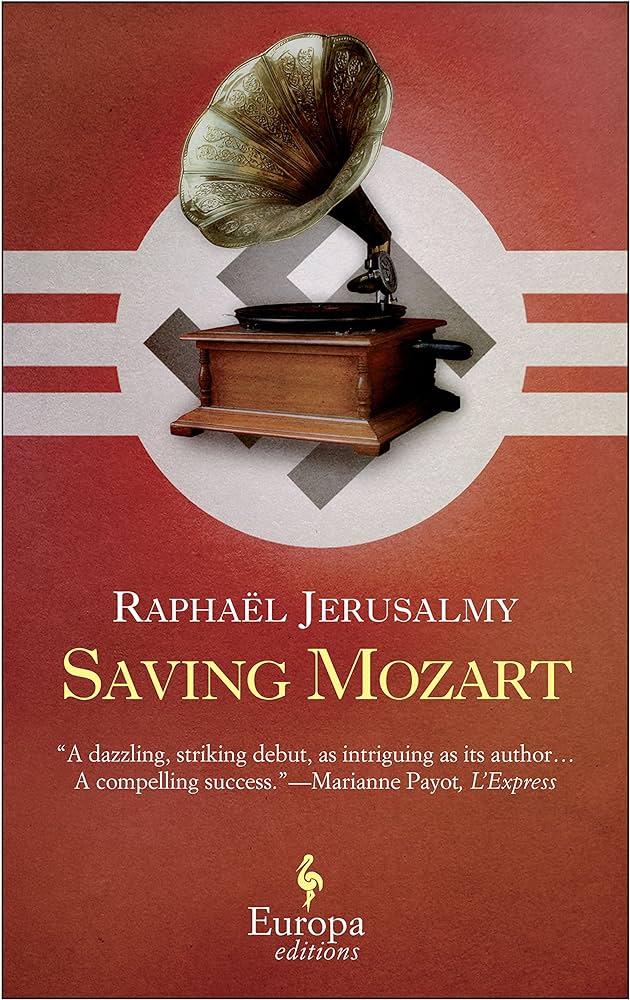

(Raphaël Jerusalmy, Salvare Mozart, edizioni E/O, 2013)

No Comments