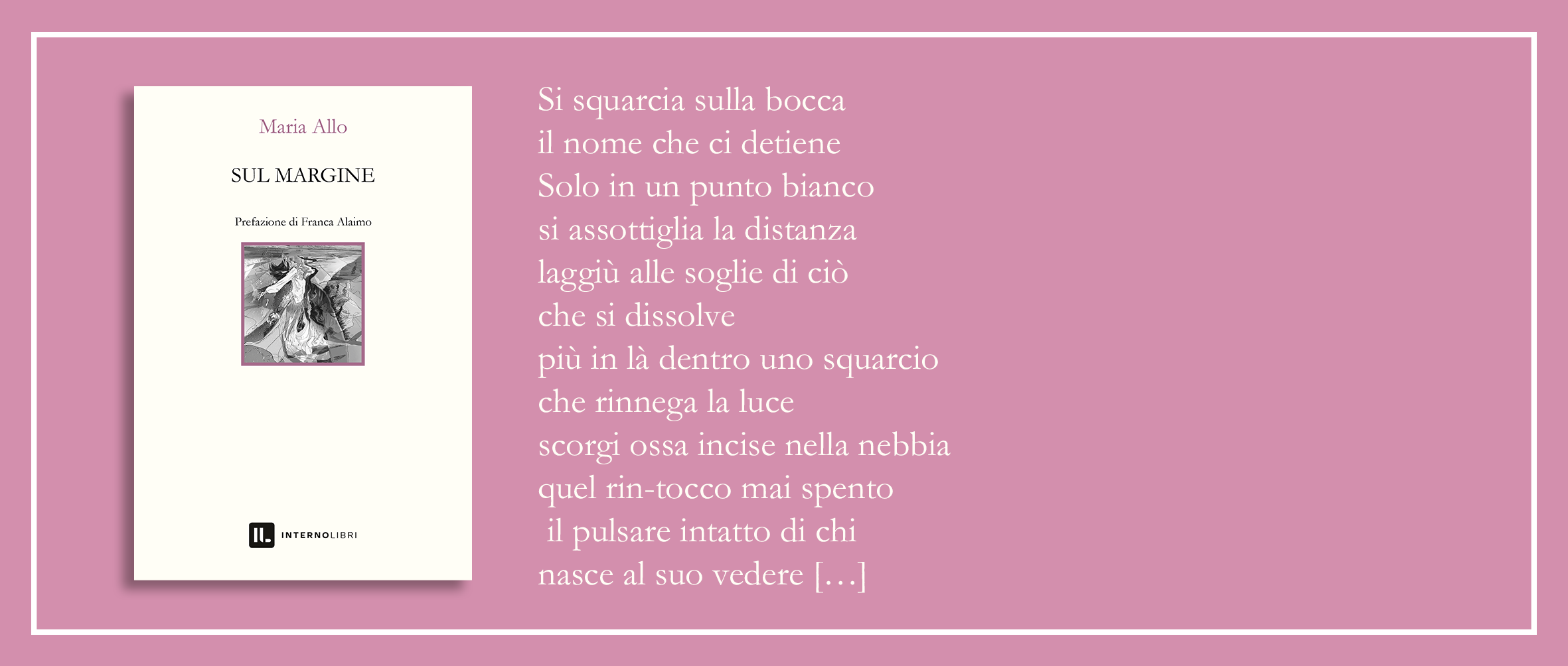

16 Feb Maria Allo, “Sul margine”

di Giuseppe Martella

Nella sua illuminante prefazione a quest’ultima raccolta di Maria Allo, Franca Alaimo mette subito in evidenza il problema dello spessore dei versi, nel suo aspetto fondante di trasformazione del nesso arbitrario fra significante e significato del segno, in nesso motivato o iconico, in quell’operazione alchemica che trasforma il disordine esistenziale nella gioia condivisibile di una forma estetica riuscita. Insomma, quell’operazione che nasce dalla crepa madre (Riss) che si frammenta e si annida nelle cesure dei versi che, piegandosi a una informe, arcana necessità originaria, delineano un orizzonte di esperienza (Umriss), una visione che eccede l’occhio veggente per distribuirsi fra i sensi che brancolano sull’orlo di un comune risveglio già sempre dimenticato o di là da venire. Come nel presentimento di primavera che nel nostro testo attraversa, fuori tempo, tutte le stagioni che ci è dato di vivere. Così come si annuncia nella lirica di apertura della prima sezione, Carte sparse. C’è come un dolore: “Si squarcia sulla bocca il nome che ci detiene/…più in là dentro uno squarcio/ che rinnega la luce/ …come in cerchi larghi ai suoni/ di una tempesta un ritmo di dettagli/ sciama veloce contro la tua porta”.

L’orientamento della ricezione dell’opera pare dunque già segnato per chi, come me, si accosta per la prima volta alla poesia della nostra autrice. Non gli rimane (e non è poco) che lavorare mimeticamente sui dettagli del testo, per decostruirne le struttura e l’intenzione autoriale, sperando così di stanare dalle sue marcate ombreggiature, qualche aspetto che vi rimaneva gelosamente celato. E ciò a partire dai Frammenti che danno il titolo alla sezione centrale e che a mio parere hanno qui uno statuto di ordine fenomenologico piuttosto che ontologico: non sono cioè, come per esempio accade nella Terra Desolata di Eliot, irriducibili a una ricomposizione soggettiva ma rimangono come schegge giustapposte di una temperie epocale esplosa. Nel nostro testo invece i frammenti sono di ordine aspettuale, come adombramenti di una esperienza intima che aspira a una ricomposizione corale.

Nella sezione centrale, intitolata “Frammenti” appunto, ai versi subentra infatti a sorpresa una prosa coerente ed esplicita, a funzione riflessiva e metapoetica, ancorché costellata di inflessioni aforistiche: “Placare le palpebre stanche e rannicchiarsi dentro questo flusso che restituisce le chiavi della memoria non intralcia la vista anzi la potenzia e la sua voce mi raggiunge sempre.” La sinergia di occhio e mano, più volte sottolineata nel corso del testo, potenzia in effetti la vista, la conduce al suo margine, dove lo spettro del visibile, fra l’infrarosso e l’ultravioletto, apre la gamma delle sue frequenze a quelle di altri sensi, l’udito, il tatto e quant’altro: si fa sinestesia insomma senza proclami, senza immagini eclatanti e ormai abusate da un secolo e passa di post-surrealismo, ma si rannicchia nel suo angolo recondito ove fa perno il margine esplorato, l’ambiguo orizzonte degli eventi, la cornice del quadro, il bordo del buco nero di infinita massa su cui per un attimo si stagliano le ombre delle cose prima di precipitare dentro la prigione della luce, come al momento del risveglio i profili del sogno votati a una salvifica evanescenza. Perché tutto ciò che si dissolve custodisce un residuo di senso, una lieve speranza messianica, sempre ricordata e sempre avvenire, tra dissolvenza e assolvenza, condanna e assoluzione, come in un film senza trama dove anche i personaggi paiono essersi votati, una volta per tutte, al partito preso delle cose.

Nella stessa sezione, poi riprendono i versi, quasi giustificati nel loro senso più compiuto dalla “frammentarietà” della prosa che precede e che si fa metafora della scrittura come traccia che anticipa ogni parola detta, nel differimento costitutivo del suo senso; che è parergon, cornice o margine, appunto, fra il dentro e il fuori dell’opera (ergon), e da cui quest’ultima nel suo continuo dis-farsi, trae l’energheia, l’energia potenziale che si traduce nell’infimo atto che assolve il travaglio di un tempo incommensurabile fra l’uno e l’altro battito di ciglia, fra la memoria e il progetto che sempre eccedono ogni scelta dell’esserci, ma si forgiano al di fuori della sua stessa singolarità, in una fitta inimmaginabile rete di legami quantici, chissà come e quando contratti, da particelle eccitate oltre misura, uscite fuori di sé, veggenti e immemori. Ecriture, nel senso propriamente derridiano, differenza e differimento, traccia e treccia, solco che custodisce il seme e la fioritura delle parole: “Con dita sparse si scava dappertutto / nella passione del bianco/… Così per quanto non salvino/ in ogni foglio le parole crescono”.

Le novità di questo testo, come si vede, si trovano insomma spesso nei luoghi in cui non te le aspetti, come incistate nelle sequenze di versi tutto sommato tradizionali, sia nel senso che non intendono stupire il lettore ad ogni costo, sia in quello un po’ più recondito che si studiano di tradurre in forma di parole una epifania che balena alla mente della poeta per subito dissolversi come una particella elementare creata da un acceleratore di enorme potenza. Questo paragone non intende essere qui casuale o peregrino ma piuttosto porre l’accento sulla differenza cruciale fra esperienza ed esperimento. Fra le più memorabili definizioni di poesia che ricordo c’è senz’altro quella di Rimbaud, per cui “Il Poeta deve farsi veggente attraverso una lunga, immensa e ragionata sregolatezza di tutti i sensi”, che poi ciascuno realizza a proprio modo. Ma ciò che conta in questa prescrizione inaugurale del simbolismo e del surrealismo, è che l’esercizio avvenga a monte dell’atto di scrittura, nel flusso del vissuto e delle sue variazioni memoriali e immaginative, e non piuttosto di fronte all’ipnotico foglio bianco di Mallarmé. Si trova già qui la biforcazione canonica fra poesia lirica e sperimentale.

Quella di Maria Allo, sperimentale non lo è di certo ma piuttosto esperienziale, dove la pregnanza del messaggio è da cogliersi nelle cesure appena accennate, negli interdetti e negli intermezzi, che ne costituiscono il tessuto ai vari livelli fonico-ritmico, morfosintattico e figurativo dove un pudore intrinseco pare non consenta alla poeta di oltrepassare il margine dell’evento ineffabile per cui la cosa si fa parola. È a partire da questa dimensione minima che bisogna cogliere il senso del titolo dell’opera, dove a livello figurativo, per esempio, si incontrano diverse felicissime metafore che però non si arrestano all’effetto immediato quanto piuttosto tendono alla condizione della similitudine, da intendersi qui come principio di simpatia universale, quasi a voler ricostituire quella medievale catena dell’essere che reggeva la visione del mondo di Dante e in buona misura anche di Shakespeare. Sulla stessa linea sono da leggere anche le sinestesie niente affatto eclatanti e concentrate nel singolo verso quanto piuttosto diffuse in una lirica o addirittura in una sequenza di liriche adiacenti.

Tutta questa poesia ci parla insomma sommessamente dal margine del visibile e del dicibile, da quella crepa madre di cui si diceva all’inizio, piaga che, secondo Heidegger, si piega nel corso del tempo a costituire l’orizzonte di una esperienza poetica singolare. Nel nostro testo questa ontologia dell’opera d’arte tende a manifestarsi nella ciclicità stagionale dell’accadere, sottesa però da una primavera trasversale che assume funzione rigenerativa, sia come principio speranza che come impegno testimoniale, aprendo così la peculiare composizione di luogo del poema.

A questo proposito, il titolo di Frammenti della seconda sezione, che si apre come s’è detto con una prosa a funzione marcatamente riflessiva e meta-poetica, chiarisce il luogo e la natura del frammento in questo testo, dove di continuo si tramuta in un chiaroscuro mnestico e immaginativo per culminare infine nel momento cruciale della pronunciatio come cooperazione di occhio e mano, teoria e prassi, in una serie di anelli spiraliformi e di legami quantici che sussistono a distanza (“Amore la nostra luce in cenere/ continuerà a sfiorarsi dopo di noi/ come dopo ogni cosa vivente”), in una complementarità di onde e particelle dove ricorsività, persistenza e Resistenza (come recita il titolo dell’ultima sezione) costituiscono una poetica della resilienza nel senso quasi etimologico del piegarsi del silenzio gelosamente servato all’urgenza improvvisa della parola e alla fioritura violenta e dolorosa della linfa primaverile che aveva irrorato in sotto traccia questo testo-territorio dove ancora una volta il linguaggio poetico si fa casa dell’essere, e il senso della vita si manifesta nell’attimo infinitesimo della epifania collettiva riassunta nella poesia finale di quest’inesausta ricerca: “Ora che il mondo ci sfugge/ la memoria muta in bellezza / il senso di Itaca perduta.”

Maria Allo, Sul margine, prefazione di Franca Alaimo, Interno poesia, 2023

No Comments