20 Mar SGUARDI CHE BRUCIANO. UN’ESTETICA DELLA VERGOGNA NELL’EPOCA DEL VIRTUALE. IN DIALOGO CON FEDERICA CAVALETTI

a cura di Ivana Margarese

Comincerei dal titolo del tuo saggio, che mi pare già significativo: Sguardi che bruciano. Un’estetica della vergogna nell’epoca del virtuale. Lo avevi in mente sin da subito o è venuto fuori man mano? Cosa si intende per estetica della vergogna?

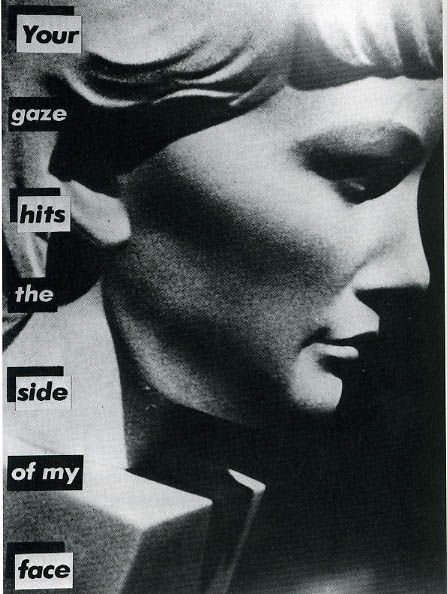

Il titolo del libro è legato alla radice ideale della ricerca che ho condotto: l’incontro con un’opera dell’artista visiva Barbara Kruger. Si tratta della fotografia di un volto di statua femminile sul cui profilo, tagliente e imperturbabile, si stagliano le parole «Your Gaze Hits the Side of My Face». Rivolgendosi a un osservatore indiscreto, la donna si ribella a uno sguardo che la infastidisce. Che la colpisce, nelle parole di Kruger. Che brucia, nelle mie. Quest’opera ha portato alla mia attenzione il fatto che tante volte sappiamo di essere guardati per via propriocettiva o addirittura tattile, prima ancora di averne una conferma individuando visivamente il nostro osservatore. E a questa conferma, le sensazioni corporee che provavamo, lungi dallo scomparire, si impennano. Nel tempo, ho sviluppato un interesse sempre più spiccato per questo tipo di risposte generate dallo sguardo, e infine ho trovato il costrutto cardine al quale ancorarle per approfondire la mia ricerca: mi riferisco ovviamente alla vergogna.

Il motivo poi per cui io parli di una estetica della vergogna è riconducibile al modo in cui io intendo la disciplina estetica, che può essere declinata in due modi: come studio delle arti e del bello, oppure come studio di tutto ciò che è sensibile, percepibile. Questa seconda accezione, più in linea con l’etimologia “aisthesis” della parola “estetica” stessa, è quella che sposo nella mia ricerca. Mi chiedo insomma in modo ampio in che modo noi percepiamo il mondo, gli oggetti che lo abitano, ma anche le persone, a partire da noi stessi.

E da questo punto di vista, la vergogna possiede una grande rilevanza estetica: essa modifica fortemente la nostra esperienza sensibile, diventa un filtro potente della nostra visione del mondo nonché ovviamente della nostra auto-percezione.

La vergogna è un’emozione complessa e a differenza dell’imbarazzo, che si configura come uno stato momentaneo, può radicarsi profondamente. Mentre leggevo il tuo saggio mi sono venute in mente alcune figure letterarie e filosofiche, tra cui Søren Kierkegaard, il filosofo danese che scrive di avvertire una “spina nella carne”. Questo pungolo è un peso talmente gravoso che gli impedisce di fare delle scelte come ad esempio quella di poter sposare la fidanzata Regina Olsen. Kierkegaard trova riparo soltanto nella fede che gli consente di andare oltre se stesso. Mi sono chiesta quanto alcune forme religiose possano alimentare la vergogna come forma di controllo o ordine.

So che non è un tema che affronti nel tuo libro, ma mi domandavo se avessi avuto modo di fare delle ricerche in tal senso.

Devo ammettere che, in modi vari, la questione della vergogna come mezzo di controllo adoperato più o meno deliberatamente da un’istituzione è tornata a propormisi più volte nel corso della mia ricerca, e anche dopo la sua conclusione. Di certo, un autore importante da recuperare a questo proposito è Michel Foucault, a partire dai suoi lavori sulle tecnologie del sé e i dispositivi disciplinari che lavorano in determinati quadri istituzionali, come quello religioso, o il più ampio sistema produttivo e patriarcale vigente. Nel libro non ho affrontato la questione in maniera esplicita, ma credo che proprio un’indagine di stampo foucaultiano possa gettare le basi per continuare a studiare queste dinamiche, del resto molto affini al funzionamento di quei dispositivi discorsivi, come la confessione, che proprio su una forma di “vergogna” hanno definito la loro efficacia.

D’altra parte, come sostengo già nel mio libro, i dispositivi indossabili come gli smartwatch, che utilizziamo per monitorare le nostre prestazioni sportive o i nostri parametri vitali, a che cosa servono se non ad auto-sorvegliarci e irregimentarci? E a volte, parrebbe, addirittura a indurci a vergognarci di eventuali “cattive” performance…

I social media e le comunità virtuali da un lato mettono la nostra immagine su un palcoscenico, esponendola a un numero di sguardi molto elevato con una frequenza altrettanto alta; dall’altro, ci permettono di intervenire su questa immagine, manipolandone i tratti in modo anche molto pronunciato. Scrivi: “Se la vergogna è un’emozione “dello sguardo”, la diffusione pervasiva di tecnologie di questo genere non può lasciare inalterate le sue dinamiche”. Potresti spiegarci questo passaggio?

Alle spalle di questo passaggio si trova la convinzione che, se è possibile descrivere la vergogna in chiave per così dire universale e atemporale, è però importante esplorarne anche le sue diverse declinazioni storiche, sociali e culturali. Questa indagine diventa particolarmente rilevante in relazione alla contemporaneità, in cui la maggior parte delle tecnologie funziona come una protesi o un potenziamento dello sguardo: tanto quello degli altri, quanto il nostro su noi stessi. Se mi vergogno del mio aspetto, o di qualcosa che ho fatto, questo vissuto non potrà che essere aggravato dalla sovraesposizione offerta da una piattaforma social, che al contempo moltiplica e porta più vicino gli occhi che mi scrutano. D’altro canto, adottando un avatar con determinate caratteristiche, posso vedere me stessa sotto una nuova luce, e indurre anche gli altri a guardarmi in modo diverso. Pensiamo alla possibilità di presentare un’idea o un progetto su una piattaforma online sfoggiando una chioma rosso fuoco, che mi renderebbe molto sicura di me stessa ma che non ho il coraggio di portare nella vita reale; o ancora, qualora il contesto dovesse permetterlo, vestendo i panni di una creatura fantastica di grande fascino, come un elfo. A fianco dei rischi presentati dalle nuove tecnologie esistono svariate possibilità che può essere utile conoscere e imparare a sfruttare.

Nel libro fai riferimento al fenomeno che prende il nome significativo di “body shaming”, la pratica cioè di giudicare e deridere il corpo di una persona in quanto non conforme a un determinato standard, e prendi in considerazione in particolare la variante del fenomeno che prende di mira le persone sovrappeso (“fat shaming”). Mi interesserebbe un tuo approfondimento al riguardo.

Il sovrappeso (o anche semplicemente una corporatura più robusta di quanto ammesso dagli standard dominanti) è una delle condizioni che più tipicamente attirano giudizi negativi. A differenza di altre, la vergogna legata all’eccesso di peso è pervasiva già tra bambine e bambini, e rischia di accompagnare la persona per lunghi tratti della sua esistenza. Il fat shaming è quindi un fenomeno che trovo particolarmente urgente da debellare.

Uno dei modi per farlo può essere abbattere il pregiudizio secondo cui le persone sovrappeso siano, almeno in parte, responsabili della loro condizione, che si radicherebbe in tratti di personalità negativi come la pigrizia, l’indolenza, e la golosità. Questo pregiudizio, apparentemente logoro, è invece duro a morire e rimane estremamente diffuso, come attestato anche dalla letteratura scientifica sul tema. Inoltre, come sottolineo nel mio libro, è importante fare sì che le dinamiche di fat shaming proprie del mondo reale non si ripropongano tali e quali nei mondi virtuali. Di nuovo, per quanto possa sembrare sorprendente, la pratica di svergognare l’avatar, ovvero la rappresentazione in pixel, di qualcuno è effettiva e diffusa su comunità online anche molto note e molto autorevoli, come Second Life. Se non agiamo per evitarlo, l’ambito del virtuale non fa che replicare, e moltiplicare, le storture della società in cui viviamo.

Come si lega la vergogna alla paura e come al senso di colpa?

La paura è un’emozione antica e immediata: ci accompagna dagli albori della nostra evoluzione, così come dalla più tenera età di ciascuno, e fa sì che reagiamo in modo preriflessivo a stimoli che possono rappresentare un pericolo. La vergogna è un costrutto più strutturato, connesso non solo a sensazioni e percezioni ma anche a competenze cognitive sofisticate: una coscienza di sé sufficientemente chiara, il possesso di un insieme di standard, norme e valori ricavati dal contesto sociale, e infine la capacità di misurarsi in relazione a essi. Rispetto alla paura, dunque, la vergogna è un’emozione più complessa, e che coerentemente fa una comparsa relativamente tarda nel bambino.

Alcune caratteristiche fondamentali della vergogna (per esempio il fatto di avere come oggetto il sé, l’essere dunque un’emozione riflessiva) la accomunano al senso di colpa. Questo però non vuol dire che le due emozioni coincidano. Una delle loro differenze più interessanti mi sembra l’irreversibilità della vergogna, il suo appartenere – nella pregnante formulazione di Alessandra Fussi – al tempo dell’«ormai». Quando commettiamo un’azione che ci provoca senso di colpa, tipicamente ci affanniamo a porvi rimedio: chiediamo scusa, compiamo gesti riparatori, e questo il più delle volte riesce a sanare la nostra sofferenza. Quando proviamo vergogna, invece, ci sembra davvero che qualunque cosa facciamo non potrà in ogni caso ripristinare il nostro status precedente. Ciò che è accaduto o che abbiamo scoperto riguardo a noi stessi è irreversibile, e spesso sentiamo che l’unica cosa che ci rimane da fare sia semplicemente nasconderci.

Nel tuo saggio intrecci la vergogna con la pratica della cura e con una funzione terapeutica del virtuale. Potresti parlarcene?

Fin dall’inizio dei miei studi sulle tecnologie virtuali ho puntato molto sul loro potenziale curativo e terapeutico, in ambiti quali la medicina e la salute mentale. Ho avuto conferma di questa intuizione anche nella mia ricerca sulla vergogna, trovando diverse applicazioni in realtà virtuale a cavallo tra psicoterapia e training che mirano proprio a potenziare la capacità di resistere agli effetti negativi dello sguardo altrui.

Un esempio destinato a un target anche clinico è Khora Exposure, sviluppato dallo studio danese Khora. Si tratta di un pacchetto di esperienze virtuali pensate per persone che soffrano di ansia sociale, un disturbo che presenta più di un punto in comune con la vergogna generata dallo sguardo. L’utente si addestra a diverse situazioni potenzialmente disturbanti: partecipare a una festa, gestire una conversazione spicciola in una mensa o un’interazione importante in un contesto professionale. Riguardo a quest’ultimo contesto, sono molto diffuse – e apprezzate da varie aziende – applicazioni interattive che puntano a rinforzare le cosiddette soft skills, alcune delle quali hanno direttamente a che vedere con il mostrarsi allo sguardo altrui: pensiamo innanzitutto al parlare in pubblico. Né mancano applicazioni destinate ad aiutare le persone nell’ambito del dating. Su queste però, o perlomeno su quella che cito nel mio libro, preferisco stendere un velo pietoso!

Vorrei infine sapere cosa hai imparato nel corso di questa tua lunga ricerca e se essa costituisce una premessa per le tue ricerche future. Grazie.

Entrare così a fondo nei meandri di un’emozione “densa” come la vergogna è stata un’esperienza di accrescimento non soltanto scientifico, ma anche personale. Ho compreso nel dettaglio qualcosa che mi limitavo a intuire vagamente, vale a dire in quale misura e secondo quali meccanismi lo sguardo altrui, quando genera vergogna, può deformare il nostro sguardo su noi stessi e sulla nostra realtà. Si è trattato di una presa di coscienza al contempo spaventosa ed essenziale.

Mi rendo conto in ogni caso che la mia è una situazione privilegiata. Per quanto, come donna, ricercatrice, sportiva o altro, io possa avere patito l’emozione di cui mi sono occupata, esistono certamente individui che ne sono vittima in modo sistematico per il semplice fatto di appartenere a una determinata categoria. Per questo, in futuro, mi piacerebbe concentrarmi in particolare sulla vergogna legata al disagio mentale – un tema che sfioro già ora in parte della mia didattica, dedicata al tema della sensibilizzazione alla salute mentale e ai disturbi psichiatrici attraverso i media audiovisivi.

Si tratterebbe di un modo per radicare ulteriormente la mia ricerca nella vita reale, orientandola nel mio piccolo in chiave “militante”, come ho sperimentato con Sguardi che bruciano e come mi auguro di poter continuare a fare.

Ilaria Calloni

Posted at 09:54h, 26 MarzoMolto bello e molto interessante il tema affrontato. Il richiamo a Kierkegaard è preciso e puntuale.

Sono molto contenta di aver « trovato » questo luogo ideale dove poter assistere a dialoghi intellettivamente molto vivaci e stimolanti.