20 Gen Che cosa c’entro io ? Donne e mafie

a cura di Ivana Margarese e Tania Spadafora

Immagine di copertina e immagine finale di Letizia Battaglia

” Che cosa c’entro io …” con la mafia? Mi è sembrata una domanda dalla risposta semplicissima: “io non c’entro!” D’altronde, com’è possibile non saper rispondere in maniera netta a una domanda come questa?

Ebbene, voi non abbiate fretta a dare la vostra risposta, non prima, almeno, di aver letto questo libro e aver colto l’invito a demolire le certezze, i luoghi comuni, i retaggi con i quali ci accostiamo a questo fenomeno, perché nel “luogo” che la mafia è, non c’è spazio per ciò che è netto, per ciò che è bianco e ciò che è nero.

Le autrici compongono il testo curato da Alessandra Dino e Gisella Modica, Che c’entriamo noi. Racconti di Donne, Mafie, Contaminazioni, edito da Mimesis. infatti, attraverso la loro esperienza e il loro percorso ci presentano i fenomeni mafiosi attraverso nuove lenti, proponendoci non solo di cambiare o variare i punti di vista ma anche il punto di partenza che diventa il “sé”: in quest’ottica, parlare di mafia è un’esperienza difficile (quando non dolorosa) per ognuna delle donne che hanno collaborato alla realizzazione di questo libro, le quali spesso si sono trovate a dover fare i conti più con quello che della mafia non sapevano che con quello che sapevano. Si avvia così un’indagine che non si ferma su un luogo, un topos ma tende a creare contaminazioni, eterotopie, luoghi condivisi, gli unici che ci avvicinano alla mafia e ce la fanno ri-conoscere in ogni sua declinazione.

Ci ricorda Rossella Caleca che “i luoghi co-esistono, non possono ignorarsi” e, come disse Falcone, “se vogliamo combattere efficacemente la mafia, non dobbiamo trasformarla in un mostro né pensare che sia una piovra o un cancro. Dobbiamo riconoscere che ci rassomiglia” e che la troviamo ovunque, nei quartieri socio-culturali più svantaggiati come in quelli più ricchi, nella politica come in quella burocrazia nella quale ci imbattiamo ogni giorno.

Su questo tema ci offre riflessioni molto interessanti Maria Livia Alga offrendoci le parole di Simone Weil: “la nozione di obbligo sovrasta quella di diritto, che le è relativa e subordinata. [..] La violenza nasce da questa confusione tra una idea di obbligo di rispetto dell’essere umano connesso a un ordine al di sopra di questo mondo e quella di diritti umani universali condizionati dai rapporti di potere esistenti.”

Interrogarsi sul ruolo delle donne nella mafia significa, ci dice Sara Polluce, non poter prescindere tanto dall’analisi di cosa significhi essere donna e in particolare che cosa significhi esserlo in un luogo patriarcale come quello della mafia che, insieme, dal parlare di emancipazione: “Le donne nel sistema mafioso subiscono una doppia oppressione, quella concreta vissuta nel quotidiano e quella dovuta alla narrazione stereotipata della condizione femminile in generale, da cui deriva anche quella sulle donne che subiscono violenza”. Emancipazione vuol dire riuscire a mettere fine a una cultura di morte che ancor prima di uccidere le persone, uccide le parole. In “Una voce che urla nel silenzio” viene immaginata la donna che per mesi si è occupata di accudire, seppur non incontrandolo mai, Giuseppe di Matteo: una donna che ha ubbidito senza mai fare domande, perché esiste una forte correlazione fra “memoria e giustizia” ed essa è la parola. La parola fonda un luogo in cui quest’ultima assume la connotazione performativa propria di quelle enunciazioni che non descrivono un’azione né constatano un fatto, bensì coincidono con l’azione stessa. E se tante volte viene ripetuto il termine “luogo” è perché in esso vi è una parte della risposta: “i luoghi possano essere “rifondati” a partire, sostiene Gisella Modica “dall’agentività delle donne.”

La vera emancipazione della donna allora è nella parola, in quell’atto rivoluzionario e potente e proprio per questo spesso vietato. Le parole tessono, creano comunità, trovano soluzioni, come quella di alcune donne che hanno cercato di creare un legame con le madri di coloro che le hanno ucciso i figli, o come Felicia Impastato, donne fuori dall’ordinario …. perchè è così che dobbiamo incominciare a pensare ed ecco che allora, ci dice Clelia Lombardo, la domanda iniziale si trasforma, strada facendo, in un’altra: “Che cosa posso fare io?” e la risposta che troviamo in questo libro è il libro stesso, cioè il racconto.

Martin Heidegger definiva il linguaggio come “la casa dell’essere”, la “dimora in cui abita l’uomo.” ; prendiamo, ad esempio, il termine “appartenenza”, che vuol dire “far parte” ma anche “essere proprietà”: la stessa parola crea luoghi diversi, il primo di accoglienza il secondo di reificazione e, pertanto, diverso sarà l’uomo che abita il primo luogo da quello che abita il secondo.

Qualche giorno fa mi sono trovata, per lavoro, ad inoltrarmi nello ZEN e, mentre guardavo quei palazzi, quelle vie deserte e anonime, credo di aver capito cosa voglia dire contaminazione. Clara Triolo, una delle autrici, scrive: “Come puoi parlare di antimafia ad una classe di adolescenti che vivono in un quartiere dove mancano i servizi essenziali, il lavoro, le opportunità di crescita e di educazione? […] Al di fuori della cerchia di persone cresciute all’interno del mio stesso contesto culturale, esiste un mondo per il quale non è così scontata e netta la differenza tra ciò che è legale e ciò che non lo è. Esistono zone grigie, dove il consenso nei confronti delle mafie è generato più che dalla paura, dal bisogno, e che si può spezzare solo col dialogo, il dubbio, l’ascolto non giudicante. […] Ho scoperto una lotta alle mafie che passa non necessariamente attraverso verità calate dall’alto su cosa sia giusto o sbagliato, ma attraverso lo scambio di narrazioni, la propria interiorità, l’apertura al dubbio. […] Ho compreso che se il mio lavoro vuole avere un senso, dovevo espormi io stessa al dubbio e all’incertezza, all’ascolto non giudicante, perché il cambiamento avviene solo nell’incontro.”

Scrisse Sartre: “ Non importa ciò che all’essere umano è stato fatto, ma ciò che riesce a fare con ciò che è stato fatto di lui”… e quel “ciò” dipende dagli incontri che quell’essere umano ha fatto e dalla varietà di luoghi che ha incontrato.

Tania Spadafora

Abbiamo incontrato la curatrice Gisella Modica e una delle tante autrici che coralmente hanno partecipato al progetto, Rossella Caleca, per rivolgere loro alcune domande. Ne è nata una discussione ricca di rimandi e stimoli che ben traccia il terreno da cui muovere se vogliamo interrogarci sul nostro prendere parte in maniera responsabile e attenta del luogo in cui abitiamo, consapevoli della interdipendenza tra i soggetti umani e non: nessuno si salva da solo. Siamo esposti gli uni agli altri.

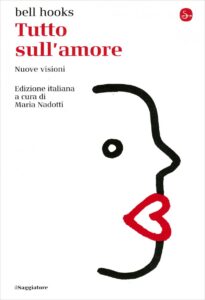

Ivana Margarese: “Vogliamo luoghi, date, storie, pensieri incarnati”. E ancora “bell non vuole idee, teorie, opinioni, bensì fatti, nomi, storie di vita”, scrive Maria Nadotti nella lunga intervista a bell hooks, letta e riletta durante la stesura di questa nostra conversazione. “Vogliamo storie ‘illuminate’ da chi le ha vissute, o anche solo immaginate”, abbiamo specificato. “Non pretendiamo una conoscenza esperta delle mafie, ma condividere la voglia e il rischio di mettersi in gioco.”

Che c’entriamo noi. Racconti di donne, mafie, contaminazioni è un progetto corale che intende mettere a confronto alcune donne, diverse per età anagrafica, professione, percorsi individuali, con una materia complessa e già a lungo trattata, ovvero il tema della mafia o meglio ancora delle mafie.

Vi chiedo da dove nasce questo progetto e in particolare cosa intendete con la parola “contaminazioni”.

Gisella: Per quanto mi riguarda il progetto è nato e si è man mano delineato a partire dalla consapevolezza, maturata nel corso degli anni, dell’interdipendenza tra i soggetti umani e non, la reciproca vulnerabilità, diventata poi certezza con la pandemia, durante la quale il libro è stato pensato e realizzato: nessuno si salva da solo. Siamo esposti gli uni agli altri.

La lettura successiva di Chtulucene, di Donna Haraway, ha aggiunto un ulteriore e importante tassello: viviamo in un pianeta infetto, e ne siamo contagiati al punto che riproduciamo in modo inconsapevole gli stessi comportamenti che vogliamo combattere. Stando così le cose non si può continuare a coltivare la presunzione di stare al di fuori del “trouble”, del “trubolo” come traduciamo in modo efficace noi al sud, ma dobbiamo restare nel “groviglio”, cercando soluzioni dall’interno.

In altre parole non ci si può chiamare fuori continuando a dividere con un taglio “netto e perfetto, senza albe né crepuscoli”, come scriveva Giuliana Saladino, i buoni (sé stessi) dai cattivi, gli oppressi dagli oppressori, i servi dai padroni, lo stato dalla mafia, la legalità dall’ illegalità: “o con la mafia o con lo Stato”, uno degli slogan dell’antimafia di sinistra dopo le stragi. “Nè con la mafia né con lo Stato”, rispondevamo noi Donne del digiuno.

Intendendo la mafia, noi curatrici del testo, come paradigma del sistema biopolitico nel quale viviamo. Un necropotere che utilizza la violenza e il terrore in modo “sistemico” nei confronti dei corpi, in particolare femminili, ma anche dei giovani maschi, quando si ribellano e vogliono sottrarsi.

La prima sentenza sulla Trattativa Stato-mafia, dell’aprile 2018, poi ribaltata con l’assoluzione di Dell’Utri, Di Donno, Mori e Subrianni, “perché il fatto non sussiste”, aveva sancito l’avvenuta “contaminazione” tra universi apparentemente distanti e confermando quanto scriveva già nel 2012 la magistrata Franca Imbergamo sulla rivista “Mezzocielo”: il “continuum” tra sistema mafia e sistema che ci governa. “L’affermazione può non piacerema una progettualità diversa contro le mafie deve porsi il problema della vicinanza al sistema mafioso piuttosto che sancirne la diversità ontologica”, concludeva Imbergamo nell’articolo. “La mafia ci assomiglia”, diceva il giudice Giovanni Falcone.

Il fatto che, malgrado decenni di lotta da parte della cosiddetta società civile “la mafia gode oggi di ottima salute” – lo ha dichiarato Lia Sava appena nominata nuova procuratrice generale di Palermo durante la presentazione di questo libro, nel maggio 2022, e subito confermata dalla successiva elezione di Lagalla a sindaco di Palermo coi voti di Dell’Utri e Cuffaro, condannati il primo per concorso esterno in associazione mafiosa, il secondo per favoreggiamento -, ci induce a riflettere sull’efficacia delle pratiche finora agite.

Quali nuove pratiche creative, quali nuove alleanze, nuove forme di “respons-ability” è necessario mettere in campo, che non si rivelino ancora una volta “l’aspirina contro il tumore”, come scriveva la compianta Simona Mafai sul numero di “Mezzocielo” pubblicato subito dopo le stragi di Capaci e via d’Amelio.

Soprattutto oggi che la mafia – finita la fase stragista di cui è stata solo un braccio armato, e neanche tutto, al servizio di poteri occulti, P2, servizi segreti deviati, massoneria e pezzi di Stato, secondo un copione messo in scena fin da Portella delle Ginestre -, è tornata invisibile: “un caleidoscopio di immagini tutte autentiche nella loro irrisoluta ambivalenza”, come scrive Dino in questo testo.

Oggi di fronte al progressivo assottigliarsi dei confini tra i due sistemi – mafioso e legale – che in alcuni punti si sovrappongono creando zone opache, torbide, di difficile lettura, necessita un riposizionamento di sguardo capace di perforare i molteplici piani interagenti del sistema mafia. Uno sguardo “rivolto verso il basso”, come ci invita a fare Donna Haraway, che tenga conto delle ambivalenze, delle ambiguità personali, delle incertezze“perturbanti” che il sistema mafia impone.

Le grandi narrazioni patriarcali novecentesche, lineari, univoche, rassicuranti, dove tutto è dicibile e nominabile, tese a quadrare il cerchio espellendo tutto ciò che non è conforme, non sono più efficaci. Serve una contro-narrazione.

Non è facile decostruire i paradigmi identitari, oppositivi e dicotomici su cui si fonda il pensiero occidentale moderno, serve un processo di decolonizzazione della mente. In questo ci sono venute in aiuto alcune esponenti del pensiero decoloniale, come Haraway, e bell hooks.

Haraway parla di pensiero tentacolare, più vicino al “tastare”, al procedere laterale del ragno, figurazione mitica che rimanda ai tentacoli della mafia, paragonata da una collaboratrice di giustizia, Carmela Iuculano, appunto ad un ragno, che “più di agiti e più t’impigli”.

Le storie, come insegna bell hooks, più delle teorie, sia in forma di testimonianza, di fatto realmente vissuto, sia inventate e/o immaginate, ma che presuppongono entrambe il coinvolgimento personale, sono le uniche, in quanto umane e molteplici, a mostrare le mille sfaccettature della realtà che è fluida: non rispettano gerarchie, né stereotipi, potenti strumenti immaginativi, scardinano il binarismo e lo sovvertono.

E’ questa la ragione per cui abbiamo chiesto alla contributrici non concetti ma “pensieri incarnati”, le quali hanno accettato di mettersi in gioco consapevoli che per molte, di certo per me, avrebbe potuto significare “andare al cuore delle ferite”. Non è stato facile, come loro stesse hanno dichiarato. Molte le resistenze interiori, la voglia di “tenersi distanti” dal tema. “E’ difficile calarsi nel pozzo”, scrive Beatrice Monroy. E qui cito le altre: Licia Callari, Evelin Costa, Sabrina Garofalo, Maria Di Carlo, Gabriella Ebano,CleliaLombardo,Sara Pollice, Maria Livia Alga, Floriana Coppola, Vanessa Ambrosecchio, Rossella Caleca, Clara Triolo, Chiara Natoli, Graziella Proto, Cristina Bracchi.

Ivana Margarese: Il vostro è un un libro con una prospettiva femminile sulle mafie. Cosa rispondereste a coloro che criticano i progetti antologici che propongono contributi esclusivamente femminili come se questo facesse parte di un processo di ghettizzazione?

Gisella: la definiamo una prospettiva ‘femminista’, in quanto si tratta di mettere in campo una narrazione incarnata, che non prescinde dal corpo e dal vissuto di chi narra, che non rimuove contraddizioni, opacità, ambivalenze. Che tenga in conto i rimossi e i sogni. Che dicano insomma la verità, seppure personale e “di parte”. Le storie delle donne, se autentiche, parlano di tutto questo. Diversamente da quelle maschili, le quali, per esperienza da me vissuta, tendono ad astrarre, a categorizzare, a quadrare il cerchio, ed è difficile cogliere in esse anche una contraddizione, un imprevisto, un particolare che può aprire a interpretazioni inedite, in questo caso della mafia.

Ma anche le storie definite ‘femminili’ (essere donne non è garanzia di lotta al patriarcato né di differente sguardo) possono risultare replicanti di quelle maschili. Serve un “di più”.

Le storie delle donne che non dimenticano di partire da sé, da un corpo, così come confermato in questo testo collettivo, eccedono, spiazzano, lasciano intravedere altro rispetto alla narrazione stereotipata maschile, così pure partitica o di certa accademia. I grandi scrittori (maschi) lo fanno. Quando gli uomini in generale si decideranno a mettere in gioco se stessi nella narrazione, noi li accoglieremo molto volentieri, ma finché non succede preferiamo farci definire ‘ghettizzate’.

Ivana Margarese: In contesti mafiosi non si domanda “chi sei?” In quanto “cosa” l’individuo “appartiene” a qualcuno. Questo comportamento dice molto su pratiche di pensiero e azione diffuse anche al di fuori delle mafie. Vorrei una vostra considerazione in merito.

Gisella: nel testo molte contributrici, soprattutto le insegnanti, parlano di linguaggio e di certi comportamenti e costumi mafiosi “traslati” nella società civile, che vengono utilizzati spesso in modo inconsapevole. Vengono narrati in proposito diversi episodi. E’ chiaro che chi se ne serve non è un mafioso, altrimenti il rischio è che “tutto è mafia” e non si riesce più a “riconoscere” chi lo è per crimini commessi etc, e chi no. Ma credo che la questione sia stata portata a tema soprattutto dalle insegnanti perché la scuola è l’istituzione per eccellenza che può intervenire in questo campo.

Ivana Margarese: Due mi sembrano le figure ricorrenti del suo saggio, la prima è lo spazio sia come luogo fisico sia come insieme di relazioni, intersezioni, creazioni e resistenze. Vivi a Balestrate e lavori a Partinico, paesi da cui hai desiderato fuggire da ragazza e a cui sei tornata con uno sguardo diverso e con nuove consapevolezze. Vorrei mi raccontassi questo passaggio.

Rossella: Nel saggio è fondamentale una nuova definizione di luogo, inteso non solo come una porzione di spazio, l’area geografica che costituisce lo scenario dell’interazione: esiste infatti un “senso del luogo” che si riferisce ai sentimenti che legano le persone ai luoghi. Quindi il luogo, oltre ad essere il contesto dell’azione, è una categoria interpretativa che dà significato allo spazio in cui si agisce, e che viene costruita e ricostruita. Lo spazio percepito come luogo diviene un oggetto affettivo, a cui si può rivendicare l’appartenenza; può assumere il significato di differenziazione identitaria. Ma la caratterizzazione dei luoghi come identitari, culturalmente compatti, intensamente connotati e segnati da tradizioni resistenti, posti in contrapposizione a non-luoghi che non lo sarebbero, è stata messa di recente in discussione: personalmente condivido la definizione del luogo come “evento” proposta dal geografo Vincenzo Guarrasi, cioè come «qualcosa che accade quando più soggetti umani si incontrano» (Guarrasi 2011, p.56); in questo senso, ogni luogo è il risultato imprevedibile dell’azione di esseri umani, che possono essere portatori di diverse culture, o riconoscersi in “appartenenze” multiple: alcuni luoghi possono maggiormente caratterizzarsi come “zone di contatto”, in cui l’interazione tra diversi soggetti può portare a una “rifondazione” del luogo attraverso una reciproca ridefinizione.

Ho descritto nel testo la mia resistenza ad ammettere che nel luogo che da molti anni frequento per il mio lavoro, un quartiere di Partinico, convergono appartenenze culturali diverse, tra cui la transcultura mafiosa, e il percorso che mi ha condotto alla consapevolezza che esporsi al rischio di “contaminazioni”, entrare nel “groviglio”, accettare l’interazione in una zona di contatto è il presupposto per ogni reale azione trasformativa.

Un percorso diverso ma fondato sugli stessi presupposti è quello che mi lega alla trasformazione di un luogo, attraverso una doppia crescita, personale e comunitaria.

Sono cresciuta a Balestrate, un paese di mare per niente cupo e oppressivo, anzi pieno di spazi luminosi, ma come tante ragazze e ragazzi mi sentivo oppressa dall’immobilità di ciò che conoscevo, dalla consuetudine dei passi, dei gesti, dai soliti volti e soliti sguardi in un luogo dove tutti si conoscono; banalmente, sognavo di essere, in città, una persona tra tante altre, esplorare nuovi luoghi con nuovi passi, scoprire nuove emozioni.

E’ stato soprattutto attraverso l’azione collettiva, portata avanti con un’associazione antimafia, che ho ricostruito il rapporto con il paese, ritrovando un’altra appartenenza: e non è stato facile partecipare “con tutto il corpo” ai progetti, entrare in gioco mettendomi letteralmente in piazza; facendo del paese il centro del mio discorso, mentre da giovane il paese era per me il luogo da cui fuggire, ne ho scoperto le possibilità di intra-azione creativa, una nuova agentività attraverso reti di relazioni che si estendono entro e oltre i suoi confini.

Ivana Margarese: Il secondo elemento che ho ritrovato più volte è il richiamo al valore dell’ascolto. Dall’ascolto nascono possibilità, pluralità impreviste. Che valore ha l’ascolto nel tuo lavoro quotidiano?

Rossella: Il luogo, inteso come evento, è legato all’ascolto: nell’interazione tra due soggetti, questi hanno in comune lo spazio di un rinvio, nel quale accade qualcosa. Ma l’interazione è corporea: avviene attraverso la mediazione della voce. Così l’identità di ciascuno si costruisce, e continuamente si ridefinisce, attraverso l’interazione (o meglio, attraverso l’intra-azione) con l’altro, nelle relazioni e con le relazioni, e la differenza delle culture, delle arti e dei sensi è condizione e non limitazione dell’esperienza; porsi all’ascolto è quindi disporsi a cogliere, ed accogliere, la differenza; e, al contempo, aprirsi al mondo delle narrazioni. Per me è stato fondamentale accedere e comprendere il concetto di ascolto attivo elaborato da Marianella Sclavi. Infatti, la pratica dell’ascolto attivo è un presupposto importante per cogliere quella differenza di senso che rende possibile l’esperienza dell’incontro con l’altro; nel mio lavoro (ma vale per tutti, sempre) tale metodologia appare quindi basilare. Ma ascoltare attivamente significa uscire dalle “cornici” di cui si è parte, mettere in discussione le proprie conoscenze, i propri modi di esperire e di comunicare; significa ascoltare l’altro come se avesse in ogni caso ragione, evitando tutto ciò che si dà per scontato perché fa parte del proprio modo di vedere e di agire. Questo per me, operatrice della salute mentale, paradossalmente non è stato facile; le modalità comunicative nel mio lavoro sono legate a pratiche consolidate nell’ambito delle professioni d’aiuto, fondate sull’idea che la comprensione dell’altro si attinga attraverso l’empatia, il “mettersi nei panni” di un’altra persona, quindi nell’unificare prospettive diverse: ma partendo sempre dalla propria. La pratica dell’ascolto attivo definita da Sclavi è legata all’autoconsapevolezza emozionale, così come alla gestione creativa dei conflitti; un buon osservatore/ascoltatore è consapevole dell’interdipendenza nella costruzione dei contesti, si muove in un ambito relazionale e riflessivo in cui egli stesso è parte del sistema osservato; è fondamentalmente, afferma Sclavi approfondendo alcuni elementi del pensiero di Gregory Bateson, una persona che sa accogliere altre cornici ,un “esploratore di mondi possibili”. Piuttosto che l’empatia, è l’”exotopia” ad avere un ruolo fondamentale nell’ascolto attivo: cioè

«una tensione dialogica in cui l’empatia gioca un ruolo transitorio e minore, dominata invece dal continuo ricostituire l’altro come portatore di una prospettiva autonoma, altrettanto sensata e non riconducibile alla nostra» (Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili, 2003, p.172).

Come ho già ricordato, tutti viviamo appartenenze molteplici e fluide; nei luoghi che attraversiamo convergono aspetti della cultura dominante espressa dalle società moderne, che ha tra i valori fondanti l’autodeterminazione, ed elementi culturali tradizionali, come la centralità dei legami familiari, che si intrecciano alla transcultura mafiosa; per molti la “contaminazione” non si manifesta con atti esplicitamente collusivi, ma nella rassegnazione rispetto a comportamenti praticati nelle relazioni e nei contesti di vita quotidiana, e nel sopportare l’iniquità normalizzata. Ma è proprio il riconoscermi anche in questi intrecci, ammettere di non essere totalmente estranea ad essi, che mi consente di attuare una pratica di ascolto che non assume cesure nette, accettando il rischio di esplorare i mondi degli altri.

Ivana Margarese: In siciliano “marredda” è un gioco tra da due persone che consiste nel formare figure, via via sempre più complesse, con un filo che viene fatto passare tra le dita; ciascuno dei giocatori “ripiglia” il filo dall’altro, ottenendo un nuovo intreccio: un gioco in cui nessuno vince o perde, ma ciascuno crea insieme all’altro. Nel tuo saggio questo gioco diviene metafora di un’azione intesa non come qualcosa che interviene e salva, ma come la possibilità di agire stando nelle contraddizioni. Puoi spiegare meglio?

Rossella: Ascoltando storie di donne in luoghi che sono “zone di contatto”, ho riconosciuto insieme a loro di non essere estranea ad elementi contraddittori; e accettare di stare nel “groviglio” e nelle contraddizioni costituisce anche un’assunzione di responsabilità necessaria per interagire nei luoghi, perché l’azione sia davvero trasformativa. Nelle storie che ho ascoltato si manifesta la capacità delle donne di mettersi in gioco partendo da sé, e di tessere reti di relazioni per costruire nuove pratiche, creative e nonviolente. Queste pratiche sono richiamate, in un contesto limitato alle relazioni umane, da una figurazione che la filosofa Donna Haraway riferisce al con-divenire nel mondo di nature, culture, soggetti e oggetti che si costituiscono nell’intra-azione, in conseguenza delle connessioni: si tratta del gioco della matassa o ripiglino, (cat’s cradle) chiamato “marredda” in siciliano, in cui gli intrecci si formano attraverso l’intra-azione dei giocatori, cioè emergono attraverso una co-creazione comune. La contraddizione, l’ ambiguità/ambivalenza aperta dalla contaminazione di mondi apparentemente contrapposti, si connette all’accettazione della compresenza di parti considerate separate, per esempio tra normalità e follia; o tra universo mafioso e società civile (ma altre dicotomie possono elencarsi) manifestandosi come spazio del perturbante; dà infatti voce e corpo a ciò che non si vede, mostra il lato intimo, attingendo al proprio vissuto e alle trame nascoste del proprio inconscio, consentendo l’esplorazione di nuove forme di espressione del sé, nuovi legami tra sé e il mondo. Il pensiero femminista di autrici come Karen Barad e Donna Haraway ci conduce a ripensare la differenza oltre le opposizioni binarie tradizionali nel pensiero occidentale. In particolare nel suo testo fondante e fondamentale Chtulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto (2019), Harawayafferma con il “pensiero tentacolare” l’opportunità di cercare nuove posture per cambiare lo sguardo sulla realtà, e, insieme, la necessità di allacciare “strane parentele” (oddkin) cogliendo le intuizioni scaturenti a livello emotivo per un cambio di prospettiva, e le molteplici opportunità offerte dallo “stare nel groviglio”.

In connessione con questi costrutti teorici, nel testo Che c’entriamo noi. Racconti di donne, mafia, contaminazioni abbiamo cercato, attraverso le storie raccontate dalle autrici partendo da sé e dalle proprie esperienze, di esplorare le opacità e la complessità del fenomeno mafioso, di cui non può darsi una lettura univoca, mettendo in rilievo il lato invisibile, inconscio, non nominabile; si tratta di un tentativo di decostruzione delle narrazioni egemoniche sulla mafia, e in modo speculare del pensiero binario dell’antimafia, alla ricerca di pratiche di lotta inedite.

Ivana Margarese: Nel tuo saggio riporti una considerazione di Paola Zaccaria: “Ritrovare la propria ombra”. “È questa la mia ricerca-azione dove le ombre […] sono […] parole – visioni che scompaginano l’immagine organica di me – e del mondo, e mi restituiscono aree psichiche, sessuali e culturali proibite”. È uno scritto, il tuo, che fa i conti con l’ombra e con l’ambiguità che a dispetto di tutto fa parte di ciascuno di noi. Si tratta di un ripensamento che muove dalla convinzione che nei grumi nelle contraddizioni irrisolte sia possibile rintracciare radici collettive che se raccontate, e condivise, possono dare esistenza ad altre narrazioni inedite.

Quanto è importante all’interno del movimento femminista prendere coscienza di questi irrisolti?

Gisella: Nelle tante storie di donne, da me finora raccolte, che hanno prodotto delle trasformazioni seppure momentanee nel contesto in cui vivevano, penso alle donne che hanno occupato le terre tra il ‘47 e il ’50, ma penso anche alle donne senza tetto che nel 2000 a Palermo hanno occupato la Cattedrale, o quelle che fanno occupato il centro sociale dell’Albergheria, tutte donne non emancipate e poco scolarizzate, ma soprattutto a Maria Occhipinti, questa dimensione intima, “spirituale” che non è da confondere con quella religiosa, le “visioni”, i sogni, la presenza di uno “spirito” soprannaturale che ci guida, è stata sempre presente. Maria Occhipinti che, diversamente dalle altre donne, sapeva scrivere, questo passaggio lo spiega benissimo, perché parte sempre dalle sue contraddizioni, dai suoi desideri eccedenti, per capire come va il mondo.

Per esempio è guardando il cielo, come lei stessa scrive, e vedendo i volantini degli americani buttati dall’elicottero, che grida alle vicine “Arrendiamoci!” “Come se dipendesse da me”, scrive.

Ritrovo invece nei movimenti femministi della terza e quarta generazione – la seconda sul tema dell’inconscio e dell’importanza del simbolico ha riflettuto moltissimo -, un eccesso di rivendicazionismo di diritti (certamente sacrosanto e dettato dai tempi che viviamo ma divisivo) e mai sufficientemente la parola “amore”, come la intende bell hooks in Tutto sull’amore. Per niente pacifica e terribilmente sovversiva, e che Occhipinti riporta più e più volte nel suo testo Una donna di Ragusa.

No Comments