20 Gen Un paesaggio tramutato in Mito

Un paesaggio tramutato in Mito

a cura di Dario Pontuale

Nel 1938, dopo una lunga collaborazione con Giulio Einaudi, Cesare Pavese viene assunto e «asservito completamente alla casa editrice»[1].

Prosegue l’intensa attività di traduttore, si dedica alla valutazione degli inediti, alla correzione di bozze, alla stesura delle ‘quarte’; diventa l’infaticabile colonna portante dello ‘struzzo’ e appunta con disperata efficacia: «In genere è per mestiere disposto a sacrificarsi chi non sa altrimenti dare un senso alla vita»[2].

Allo scoppio della guerra l’impegno non diminuisce, raddoppia; l’incaricano di seguire la nascita della filiale romana, affiancato da Mario Alicata e Carlo Muscetta, vive l’8 settembre a Torino. La redazione Einaudi viene commissariata, molti colleghi aderiscono alla Resistenza, Pavese non si unisce e ripara nel monastero di Serralunga di Crea, nel Monferrato. Sotto falso nome insegna nel collegio Trevisio dei Padri Somaschi, dove resta fino alla Liberazione. Durante il conflitto, tra il maggio 1938 e l’aprile 1945, produce tanto, si preoccupa di tradurre: Defoe, Dickens, Melville, Stein; di scrivere Paesi tuoi (1941), La spiaggia (1942), Il carcere, La tenda stampati soltanto al termine della guerra. Nel frattempo, però, prepara dei racconti, delle riflessioni, dei bozzetti pubblicati su varie testate e riuniti nel 1946, sotto il titolo Feria d’agosto; una fatica che lo appaga talmente da rivelare all’amico Massimo Mila: «Ti raccomando la mia Feria d’agosto che più che il tempo passa più mi pare un gran libro»[3]. Una raccolta divisa in tre sezioni: Il mare, La città, La vigna; sostantivi dal carattere ‘mitico’, poiché proprio sul tema del Mito si concentrano le inferenze pavesiane. Una meditazione attorno alla memoria, un motivo tanto vitale quanto letterario, teoricamente esplicitato sulle pagine di “Cultura e Realtà”:

«La parola ‘mito’ è a ragione oggi alquanto screditata. Ma adoperandola per indicare quell’interiore immagine statica, embrionale, gravida di sviluppi possibili, che è all’origine di qualunque creazione poetica, non crediamo di parlare un linguaggio mistico né estetizzante. Semplicemente, condensiamo in una parola un complesso discorso storico e una convinta poetica che su di esso si appoggia e si giustifica»[4].

Ogni estate Pavese si concede una breve pausa dagli affanni redazionali, trascorre le ferie a Santo Stefano Belbo, il paese natio forzatamente abbandonato, soggiorna all’Albergo dell’Angelo, si affaccia sulla piazza e si gode il chiasso del mercato, le abitudini della gente, il gioco dei bambini. Attende la festa di San Giovanni o della Madonna, i falò di metà agosto che bonificano le campagne, invocano la pioggia. In Feria d’agosto l’inconscio pavesiano ritrova l’infanzia lasciata, esibisce il culto della ieratica scoperta dei dettagli, la suggestione d’immagini lontane; oltrepassa il tempo, riportando alla radice degli affetti. Oltre la triplice suddivisione, scorrendo l’indice della raccolta, s’intuiscono ulteriori ascetiche pregnanze: Il campo di gran turco, L’eremita, Il prato dei morti, Risveglio, Il tempo, L’estate, Le case, Le feste, Il colloquio del fiume, Storia segreta, Le Langhe. Le storie riaffiorano da un magma primordiale, riportando alla mente l’amato borgo, ma appaiono anche alcune ambientazioni torinesi, la città della maturità, dell’aspro confronto con il mondo. Le langhe coperte dai filari, le nebbie che invadono le colline, le viuzze, le soffitte e i porticati Sabaudi; innescano una sentimentale riscoperta percettiva capace di mitizzare il passato. Ancora su “Cultura e Realtà”, Pavese ne interpreta il significato iconico, l’effetto letterario derivante:

«Benché arte e mitopeia siano cose diverse, non crediamo che si dia racconto vivo senza un fondo mitico, senza qualcosa d’inafferrabile nella sua sostanza. La ragione ultima e prima, per cui ci s’induce a comporre una favola, è la smania di ridurre a chiarezza l’indistinto-irrazionale che cova in fondo alla nostra esperienza»[5].

Feria d’agosto sutura turbamenti interiori, costruisce archetipi, introietta figure e spazi, rispondendo all’accortezza pavesiana: «I simboli che ciascuno porta in sé, e ritrova improvvisamente nel mondo e li riconosce e il suo cuore ha un sussulto, sono i suoi autentici ricordi. Sono anche vere e proprie scoperte. Bisogna sapere che noi non vediamo mai le cose una prima volta, ma sempre la seconda. Allora le scopriamo e insieme le ricordiamo»[6]. L’osservazione interiore ed esteriore conduce all’intima conoscenza di ciò che sembra dimenticato, alla rappresentazione leggendaria, quasi esoterica, dell’infanzia. Un indissolubile processo di ritorno, nel quale uno spicchio di terra, una stagione o semplicemente un particolare, assumono sacrali connotazioni. La memoria, dunque, non è un fenomeno rarefatto destinato alla dissolvenza, ma una stratificazione mitologica che definisce la sensibilità dello spirito. Indubbia, pertanto, la natura metaletteraria e privata su cui poggia Feria d’agosto, una sostanza annunciata nel risvolto di sovraccoperta:

«Non sempre si scrivono romanzi. Si può costruire una realtà accostando e disponendo sforzi e scoperte che ci piacquero ognuno per sé, eppure siccome tendevano a liberare da una stessa ossessione, fanno avventura e risposta. Qui, come in tutte le avventure, si è trattato di fondere insieme due campi dell’esperienza. E la risposta potrebbe essere questa: solamente l’uomo fatto sa essere ragazzo»[7].

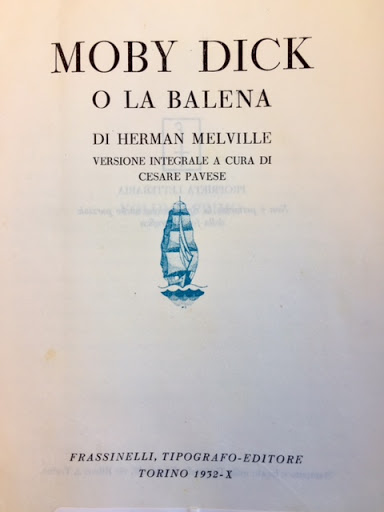

Questi ragionamenti in prosa o monologhi, a volte più che racconti puri, mostrano quanto Pavese disseppellisca letterariamente i simboli epocali della propria, personalissima esistenza. Avendo coraggiosamente tradotto Melville, analizzato Benito Cereno, sfidato la misteriosità di Moby Dick, si confronta con certi paradigmi dell’entità oscura: «La coerenza del libro si celebra proprio in questa tensione che l’ombra fuggente del mistico Moby Dick induce nei suoi ricercatori. […] Melville non è mai un pagliaccio che si metta a fingere anche lui il barbaro e il primitivo, ma, dignitoso, coraggioso, non si spaventa di rielaborare quella vita vergine attraverso tutto lo scibile della terra»[8].

Il razionale cammino nei meandri dell’irrazionale, offre linfa creativa al linguaggio, donando materia vibrante tanto al Pavese autore, quanto al Pavese uomo. Approdo raggiunto, tuttavia, senza non poche lacerazioni, nascosti disagi, criticità stilistiche gettate come moniti sul diario: «Il tuo problema è valorizzare l’irrazionale. Il tuo problema poetico è valorizzarlo senza smitizzarlo»[9].

Questi racconti spostano la prospettiva e marcano una svolta ideologica nell’arte pavesiana, immediatamente riscontrabile dal lavoro successivo: Dialoghi con Leucò (1947). Un confronto intellettualistico dove la simbologia mitica non viene più sublimata, ma concretata tramite interlocutori antichi, strumenti di una riflessione sulla vita come compromesso, sulla perdita come destino. Elementi di uno schema elegiaco nel quale si recupera la trascendenza mimetica del Mito, mentre l’astrazione della memoria rafforza ogni consapevolezza espressiva. Un percorso compendiato nel romanzo dal titolo mitologico, cerniera di ogni deduzione, testamento di un cavilloso processo: La luna e i falò. Il ritorno di Anguilla, l’osservazione del passato nei racconti del falegname Nuto, il vagare tra la Gaminella e la cascina del Moro, il ricordo di Cinto, Irene, Silvia e Santa; serrano un percorso cerebrale instaurato con Feria d’agosto. Persone inghiottite dalla storia, remoti rituali misti a superstizioni agresti, dove i fuochi tra i vigneti bruciano sotto la luna per scacciare l’ignoto e provocare la pioggia, dove il paesaggio rurale coincide con il paesaggio dell’anima. Mentre in Feria d’agosto l’età smarrita e ritrovata offre parziale consolazione, in La luna e i falò un corto circuito irrisolvibile condanna la solitudine del protagonista, segnando l’epilogo di Pavese. Tutto converge verso un’atemporalità nella quale l’immanenza del mito non risulta soltanto una soluzione narrativa o linguistica, semmai in un atteggiamento atrocemente esistenziale. Probabilmente Pavese l’aveva intuito già nel 1942, confessandolo in una lettera inviata a Fernanda Pivano: «Insomma ci vuole un mito. Ci vogliono miti, universali fantastici, per esprimere a fondo e indimenticabilmente quest’esperienza che è il mio posto nel mondo»[10].

La memoria come fondamenta di una casa, il ricordo come basamento indispensabile per occupare un pezzo di mondo, il significato dell’infanzia per affondare nel terreno senza tracolli. Occorre un Mito, insomma, altrimenti si muore.

[1] Il mestiere di vivere (1935 – 1950), 1 maggio 1938, Einaudi, Torino, 1952.

[2] Il mestiere di vivere (1935 – 1950), 9 febbraio 1940, Einaudi, Torino, 1952.

[3] Lettera a Massimo Mila, 10 ottobre 1945.

[4] Il mito in Cultura e realtà, n.1, maggio – giugno 1950.

[5] Raccontare è noioso in Cultura e realtà, n.2, settembre – ottobre 1950.

[6] Stato di grazia in Feria d’agosto, Einaudi, Torino, 1946

[7] Feria d’agosto in Narratori contemporanei, Einaudi, Torino, 1946.

[8] H. Melville, Moby Dick, traduzione di Cesare Pavese, Frassinelli, Torino, 1941.

[9] Il mestiere di vivere (1935 – 1950), 7 e 8 febbraio 1944, Einaudi, Torino, 1952.

[10] Lettera a Fernanda Pivano, giugno 1942.

No Comments