26 Nov Buñuel e un tetto di tartarughe diseredate

Buñuel e un tetto di tartarughe diseredate

di Dario Pontuale

Passare dalla fine per trovare un inizio e poi tornare a un finale multiplo può sembrare un percorso surreale, eppure coerente con l’arte di Luis Buñuel; il regista per eccellenza dell’avanguardia surrealista, tra i più fervidi aggressori del perbenismo, cannibale verso il conformismo. Cinquanta anni di cinema vissuti con spirito dissacratorio; una potenza immaginifica da scandagliare l’inconscio; scavare tra paure, perversioni, angosce, trasgressioni, desideri umani. Un cineasta padrone di impressionare la pellicola tanto quanto la mente; di entrare nel labirinto dell’essere causando continuo subbuglio, di dissolvere la materia ben oltre la dissolvenza delle inquadrature.

Nasce allo scoccare del secolo, il 22 febbraio del 1900 in Aragona, a Calanda, cittadina famosa perché nel Seicento la Vergine di Pilar riattaccò miracolosamente una gamba amputata a un giovane contadino. La famiglia Buñuel è facoltosa, possiede molta terra e i genitori impongono al figlio l’esercizio del violino e lo studio dai Gesuiti di Saragozza;

perciò lui impara a odiare gli strumenti musicali – nei film spesso vengono ridotti in frantumi – e la religione, «Grazie a Dio sono ateo» ripeteva. In fondo il suo credo l’esplicita da subito e chiaramente: «Non è Dio che m’interessa, ma gli uomini», infatti a diciassette anni, si trasferisce a Madrid alla facoltà di lettere e diventa amico di altri giovani “illuminati”, come Salvador Dalì, Federico Garcia Lorca, Ramón Gómez de la Serna. A suo modo ognuno trasuda di futurismo e anarchia, prendono brutalmente a legnate: la società, la borghesia, la famiglia, lo stato, la religione. Dirà:

«Non riesco a capire l’ossessione che alcuni hanno per dare una spiegazione razionale a immagini spesso gratuite. La gente vuole sempre la spiegazione di tutto. È la conseguenza di secoli di educazione borghese. E per tutto quello per cui non trovano spiegazioni ricorrono in ultima istanza a Dio. Però, a cosa gli serve? Dopo dovranno spiegare Dio».

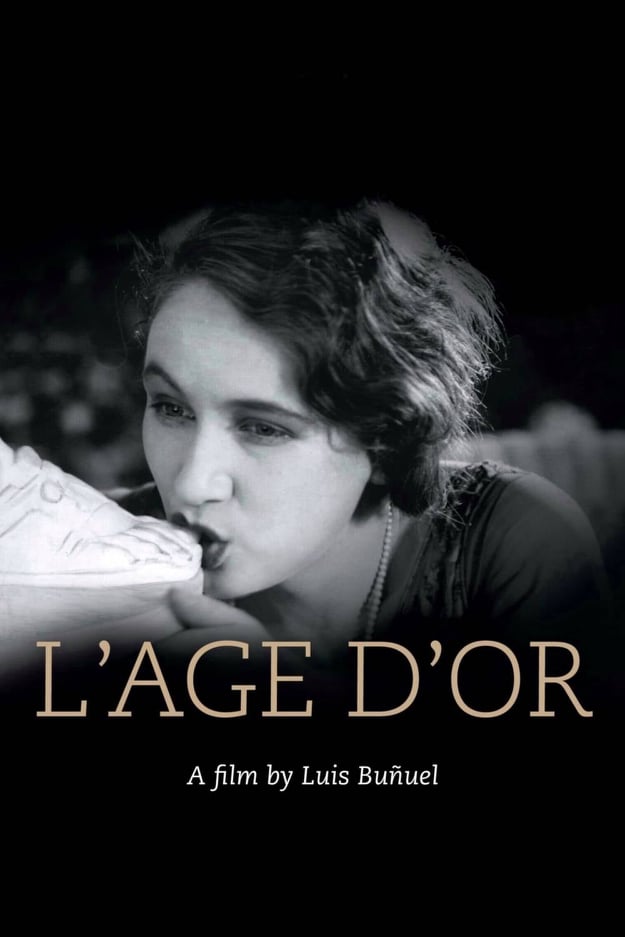

La fin troppo cattolica Spagna non comprende, così Buñel e Dalì emigrano a Parigi dedicandosi alla settima arte con Un cane andaluso (Un chien andalou – 1929). Una sfida al dadaismo concentrata in ventuno minuti di turbinio onirico, un tempo sufficiente dove avvicendare scene apparentemente slegate, ma dai profondi significati psicanalitici. La truculenta sequenza dell’occhio tagliato da un affilato rasoio al chiaro di luna o il palmo della mano invaso da brulicanti formiche, irrompono nella cinepresa come ode alla rivoluzione concettuale surrealista. L’ossessione del convenzionale si trasforma in sarcasmo; le scene squarciano, letteralmente, lo sguardo dello spettatore, esibendo qualcosa di mai visto o spesso zittito. Provocano una collisione morale tramite l’acidità dell’apparenza, l’assurdità dell’esistenza scalpore e scandalo, ma Buñuel e Dalì insistono con L’âge d’or (1930).

Finanziati dai visconti di Noailles, partoriscono un lungometraggio che riporta le vicissitudini di due amanti bramosi nel “consumare” un rapporto sessuale, sistematicamente impedito e frustrato dai tabù decretati. L’iconoclastia dei papi ridotti in scheletri con i paramenti sacri, il parallelismo fra Cristo e il Marchese de Sade; indispettiscono il clero che accusa la pellicola di blasfemia e scomunica i due autori. Il film viene vietato appena uscito, tornerà nelle sale soltanto due decenni dopo. La condanna costa cara, soprattutto a Buñuel, che viene allontanato

dal mondo cinematografico fino al 1946. Nel 1932, però, grazie a una tesi di dottorato donatagli dall’antropologo Maurice Legendre, trova il tema per la sua opera successiva e si impegna a realizzare un documentario, primo e unico della sua carriera. Un progetto che ne segnerà il percorso professionale e umano, nato grazie a un colpo di fortuna dell’amico Ramón, che vince ventimila pesetas alla lotteria e investe la somma nel progetto. Ramón Acín Aquilué: pittore, scrittore, insegnante, poeta, scultore, anarchico.

Il documentario s’intitola Terra senza Pane (Tierra sin pan) ed è interamente ambientato nel paesino di Las Hurdes, zona arida e montuosa dell’Estremadura, tra le più povere della Spagna, al confine con il Portogallo. Buñuel e Acìn raggiungono quei luoghi assieme al direttore della fotografia Eli Lotar e all’operatore di macchina Pierre Unik, con l’intenzione di documentare le condizioni di abbandono nelle quali vive un popolo in lotta per la sopravvivenza. Una sopravvivenza tra le bestie condotta in modo bestiale, una cultura rimasta in un trapassato remoto, dove la miseria onnipresente porta malattie come il gozzo, la malaria, la dissenteria. Il Surrealismo lascia spazio al crudo realismo che si scontra con volti disperati e deformati, con corpi affetti da nanismo, tutti tragici protagonisti di un film che è “un saggio di geografia umana”, così come recita la didascalia in apertura. La troupe filma l’interno delle mefitiche e malsane case, dove abita quella gente diseredata, filma il villaggio dall’alto, riprendono i tetti che

somigliano a gusci di tartaruga, addossati l’uno all’altro quasi da disegnare un labirinto senza uscita. Trenta minuti di drammatico bianco e nero, una testimonianza autentica, montata dallo stesso Buñuel, un grido di denuncia muto, accompagnato soltanto nel 1937 dalla quarta sinfonia di Brahms volutamente contrapposta all’algida voce narrante. Il lavoro irrita il governo spagnolo. Nel 1936, poche settimane dopo l’inizio della guerra civile, Acín verrà fucilato assieme alla moglie Conchita dalle milizie franchiste e il suo nome cancellato dai crediti, ma la pellicola circolerà clandestinamente. Nel 1960 un Buñuel, cineasta tra i più stimati e residente da venti anni in Messico, tornerà a presentare il documentario in Francia, reintegrando il nome dell’amico e devolvendo ogni incasso alle figlie.

La genesi di questo impegno, la passione del regista spagnolo e dei suoi compagni, è raccontata nella splendida graphic novel di Fermín Solís: Buñuel nel labirinto delle tartarughe. Un’opera dalla quale prende avvio l’omonima animazione di Salvador Simó, (2018), vincitrice del premio Goya 2020. Un’animazione che, con appassionata delicatezza, ripercorre la tenacia che portò alla realizzazione del documentario, alternando i disegni a brevi spezzoni originali. Poco meno di un’ora e mezza dove si affrontano, inoltre, aspetti biografici, i cunicoli mentali, i ricordi dell’infanzia, il sentimento dell’amicizia, la condivisione dell’ideale, le certezze, le incertezze dell’uomo e dell’artista. Un’animazione approdata in Italia poco prima che le sale chiudessero e non doverosamente valorizzata. Una storia che parla di uomini e fede, non religiosa. Una vicenda tutt’altro che surreale, comprensibile soltanto passando dalla fine per trovare un

inizio e poi ritornare al multiplo finale.

NOTA BIOGRAFICA: Dario Pontuale (Roma, 1978): scrittore, critico letterario e studioso di letteratura OttoNovecentesca. Autore dei romanzi La biblioteca delle idee morte (2007), L’irreversibilità dell’uovo sodo (2009), Nessuno ha mai visto decadere l’atomo di idrogeno (2012), Certi ricordi non tornano (2018) del racconto I dannati della Saint George (2015), della favola “Per fare un albero ci vuole un dente” (2021). Della biografia critica Madame Bovary di Gustave Flaubert: L’intramontabile Emma (2013), Il baule di Conrad (2015), Le malle de Joseph Conrad – Edition Zeraq, (2016), La Roma di Pasolini (2017) vincitore del Premio Carver 2018, La scoperta dell’America – Cesare Pavese (2020). Della raccolta di saggi Ho visto il film (2015) e Una tranquilla repubblica libresca (2017). Co-autore, per Bruno Mondadori Editore, di Scoprirai leggendo (2021) di una storia della letteratura per le scuole superiori (2021), curatore di numerosi Classici della letteratura. Co-autore del documentario indipendente P.P.P. profezia di un intellettuale. Collabora con la rivista salgariana “Il corsaro nero”.

No Comments