19 Mar “I PELLICANI. CRONACA DI UN’EMANCIPAZIONE”. DIALOGO CON SERGIO LA CHIUSA

“i Pellicani. Cronaca di un’emancipazione”. Dialogo con Sergio La Chiusa

A CURA DI GIOVANNA DI MARCO

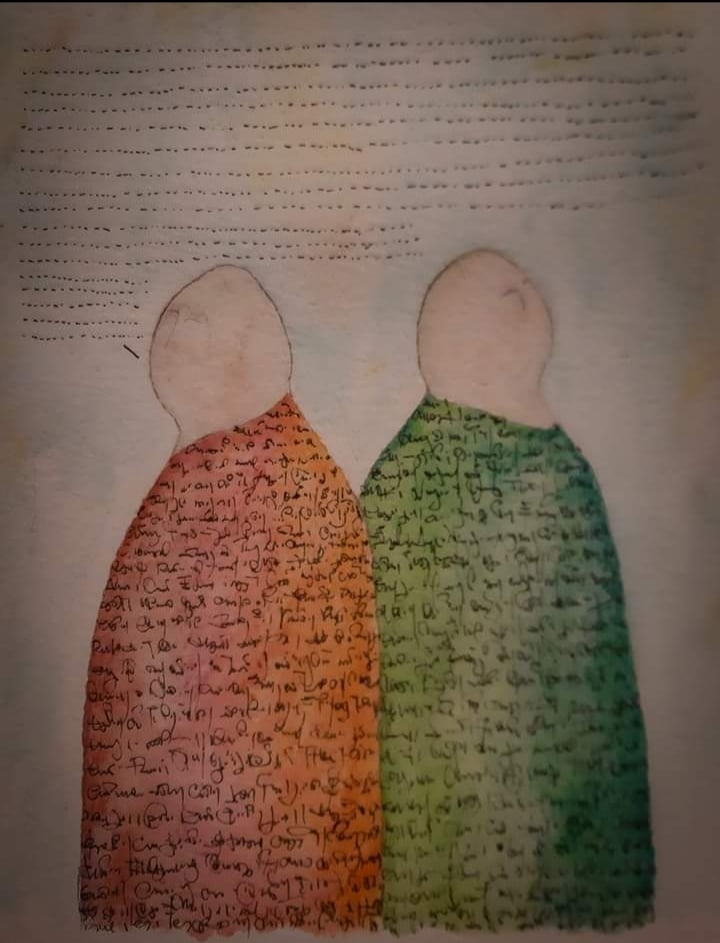

LE IMMAGINI SONO TRATTE DALLE OPERE DI EMILIO ANGELINI

Finalista alla XXII edizione del Premio Calvino e insignito della Menzione Speciale Treccani, il romanzo dal titolo i Pellicani (Miraggi edizioni, 2020) di Sergio La Chiusa stupisce per il suo anticonformismo e la sua forza dirompente. In uno scenario asfittico, che si risolve quasi esclusivamente nello spazio di un appartamento, con una riduzione al minimo dei personaggi, esplode la voce di un io-narrante logorroico che racconta e allarga la narrazione ai particolari di una vita come altre e, per questo, diversa da tutte le altre. Il suo confronto è con la figura di un padre che non vede da vent’anni, chiuso in una decadenza del corpo e della mente che è contraria e speculare alla sua acuta spietatezza nello scardinare ogni dettaglio. Pellicani è un cognome, il cognome del padre e del figlio che tra di loro non si riconoscono, chiusi in un delirio che trasforma la realtà in grottesco, in farsa, in un gioco che mette in dubbio e dal profondo le loro identità. E questo fino alla fine. Il pellicano è un uccello dal significato cristologico, che uccide i suoi figli e poi, pentito, si squarcia il petto per farli resuscitare per mezzo del suo sangue; quasi irridendo questa tradizione, La Chiusa ce la ripropone in chiave contemporanea, in un’epoca in cui la sacralità della famiglia ha perso molti dei suoi significati, ma rimane come un’ascia conficcata nei dilemmi di ognuno di noi; non per ultima, è evidente l’attenzione per un mondo sempre più popolato da anziani e dalle loro problematiche che trascinano, svilendo, avvilendo e sfilacciando le vite dei figli. Al di là di ogni retorica, il problema dei padri viene dunque affrontato in questo romanzo in cui la parola trionfa, con tutte le sue possibilità, lasciandoci cogliere l’eco della grande letteratura: da Pirandello a Kafka, fino al teatro dell’assurdo.

Parlaci della tua esperienza al Premio Calvino.

Ho partecipato al Premio Calvino perché non riuscivo a trovare un editore per i Pellicani. Per chi non ha contatti privilegiati all’interno del sistema editoriale il Calvino è uno dei rari punti di riferimento sicuri cui affidare il proprio lavoro: i lettori del Premio sono infatti persone competenti e appassionate che valutano i manoscritti degli anonimi senza tenere conto di ragioni mercantili e clientelari. Sono dunque grato al Premio Calvino, soprattutto perché mi ha permesso di entrare in contatto con un editore indipendente e coraggioso come Miraggi, e per la bella serata torinese da cui sono nate nuove relazioni e amicizie.

I Pellicani, il tuo romanzo, è stato insignito della “Menzione Speciale Treccani”. Come ti rapporti con l’italiano, nostra lingua bellissima, viste le tue origini siciliane?

Da bambino in casa sentivo parlare sia in italiano sia in siciliano, e più spesso ancora una strana lingua mista, che virava decisamente verso il siciliano nei momenti di tensione e di rabbia. Ma sono cresciuto nella provincia milanese e nella mia memoria il siciliano è più che altro un’intonazione, un misto di suoni e di umori contrastanti. Non credo che nella mia scrittura ci siano tracce evidenti delle mie origini siciliane, e se una certa “sicilianità” è forse rintracciabile nel mio lavoro, andrà cercata non nella sintassi e nel lessico, ma in un magma di sentimenti, stati d’animo, attitudini: un certo fervore, una certa febbre dell’immaginazione, l’oscillazione tra ragione e visione, il misto di umorismo e tragedia e un certo senso di vanità della Storia che credo connotino la nostra comune terra d’origine e che prendono a volte la forma di un perenne carnevale, tetro e allegro, un teatro d’ombre e di maschere in cui verità e messinscena vanno sempre a braccetto. Queste inclinazioni sotterranee, se così possiamo chiamarle, sono state però nutrite e modellate da suggestioni provenienti da letterature estranee alla tradizione siciliana, per esempio dalle grandi opere russe e mitteleuropee.

L’italiano è una lingua ricchissima, naturalmente, e io cerco, nei limiti delle mie abilità, di usarne le risorse che considero adatte alla materia narrativa, alle situazioni, alle vicende, al piccolo mondo che mi propongo di esplorare. Ne i Pellicani, in particolare, ho cercato di mettere a punto una lingua trasparente, ma piena di doppi fondi, inciampi mentali, e slogata, per così dire, mobile, e straniante per via di continui, minimi slittamenti di focalizzazione e di registro: una lingua che potesse accogliere materiali verbali provenienti da vari ambiti – economici, mediatici, letterari, colloquiali – e rivelare attraverso la coesistenza di registri diversi, e il loro uso ironico, magari incongruo rispetto alla situazione narrativa, la natura scivolosa, ambigua e ipocrita della lingua del potere.

Qual è la genesi del tuo romanzo, com’è nato in te?

I Pellicani è nato dalle ceneri di un romanzo fallito. Intorno al 2009/2010, terminato Il cimitero delle macchine (ancora inedito), presi ad abbozzare vari progetti narrativi. Uno tra questi s’intitolava: La cena degli Allegri. Il romanzo partiva dal presupposto che un immobile fosse stato murato per via di una misteriosa epidemia che costringeva tutti gli inquilini in casa. Da lì, lo sviluppo di una politica interna per stabilire i metodi di ripartizione dei rifornimenti periodici; e quindi l’elezione di un governo condominiale e di un’amministrazione, e conseguenti riunioni, votazioni, dibattiti interminabili per la spartizione degli hamburger e dei pannolini, del vino e della carta igienica, e furberie, corruttele, accordi sottobanco, personalismi, sopraffazioni, veri e propri atti di tirannia. A un certo punto, però, passato l’entusiasmo iniziale, fui preso da un senso inaggirabile d’insoddisfazione, soprattutto perché il romanzo assumeva toni troppo scopertamente satirici. Decisi di metterlo da parte.

Un paio d’anni dopo ripresi in mano tutto, e rileggendo i vari scartafacci rimasi colpito da due personaggi minori, che erano poco più che ombre che si aggiravano intorno alle vicende, senza parteciparvi, ma che andavano probabilmente a toccare parti più profonde di me. Si trattava di un renitente e di un vecchio paralitico. I soli che non partecipavano alla vita politica e si astenevano dagli snervanti dibattiti sulla gestione delle risorse, anche se per ragioni diverse: uno, il renitente, per scelta, perché ne disapprovava i metodi, per spirito di polemica e di rivolta; l’altro, il paralitico, per palesi impedimenti fisici. La comune natura d’ombra sociale stabiliva tra loro un rapporto, una specie d’intimità, tanto che il renitente nelle sue parassitarie perlustrazioni condominiali in cerca di avanzi trovava nel paralitico l’unico interlocutore con cui confidarsi e su cui proiettare rimostranze, risentimenti, desideri frustrati. I due mi parvero d’un tratto le figure più vitali del romanzo.

Decisi che bisognava lavorare sulle ragioni profonde che trascinavano il renitente verso il paralitico, e cioè un uomo nel pieno delle forze verso un vecchio decrepito, e pensai subito che nelle loro solitudini i due personaggi avevano tutti i caratteri di un figlio senza padre e di un padre senza figlio e che proprio questa incompletezza stava forse alla radice della loro relazione. Sloggiai così tutti gli altri inquilini dall’immobile e ci lasciai dentro solo i due reietti, come per un esperimento; e come immediata conseguenza abbandonai la terza persona, che mi pareva inadeguata alla nuova materia, e mi concentrai soprattutto sulla voce del renitente, che sarebbe presto diventato Pellicani, la voce narrante: essa sola, grazie alla propria dinamica interna, doveva essere in grado di veicolare tutti i conflitti, tutte le contraddizioni che ne La cena degli Allegri passavano invece attraverso i dialoghi, le vicende, i rapporti tra i personaggi. Queste scelte naturalmente si portarono dietro molti altri cambiamenti, anche tematici: la satira lasciò ampio spazio a più ingarbugliate questioni esistenziali: una materia più intima, più perturbante e oscura premeva dal basso e il tema del rapporto con il padre – che è poi il rapporto con la vecchiaia incombente, l’infanzia perduta, l’identità, il corpo soggetto a metamorfosi, la malattia, la demenza – prese sempre più rilievo.

Tuttavia, raccontato dalla sola prospettiva inaffidabile del “figlio”, il dissidio tra i due si andava via via trasformando in un enigma, tanto che si poteva perfino insinuare il sospetto che i due Pellicani fossero in fondo la medesima persona, che Pellicani se la prendesse vanamente contro il se stesso dell’avvenire, un po’ come l’indagine di Moran su Molloy nel primo romanzo della trilogia di Beckett può essere interpretata come una fallimentare investigazione di Moran su se stesso.

Il nodo centrale del romanzo è il rapporto con un padre che viene presentato in molte sfaccettature attraverso i pensieri dell’io-narrante; quello preponderante è certamente l’aspetto grottesco che vira al di là della retorica del politicamente corretto e che ci dice cose che non vorremmo raccontarci, ma, che in fondo, pensiamo…

Il romanzo non è lì per raccontarci quello che vorremmo sentirci raccontare: è un metodo di esplorazione enigmatica della realtà, e la realtà non è per nulla accomodante. La morte di Ivan Il’ic di Tolstoj può toccarci profondamente proprio perché ci racconta cose che non vorremmo raccontarci, malattia e morte come scandalo, rivelazione d’ipocrisie sociali e famigliari, e non arretra nemmeno di fronte ai particolari più raccapriccianti; e così potremmo dire per esempio de La metamorfosi, che ci racconta cose similmente disturbanti: t’immagini Kafka porsi il problema del “politicamente corretto” mentre scrive la scena del padre che bombarda di mele il figlio-scarafaggio? Il romanzo però è un esercizio di realtà vivificante perché ci permette di fare esperienza degli aspetti più scomodi dell’esistenza regalandoci divertimento, intensità, ebbrezza perfino: attraversare inferni e rovine scossi dalle risate, oppure intimamente godendo delle avventure dell’immaginazione e della forma, e infine uscirne più vivi, senza restarne schiacciati, come invece accade nella vita reale.

Benché nel mio libro il rapporto tra i due Pellicani resti ambiguo, il romanzo può in effetti essere letto come la breve convivenza di un figlio risentito con un padre demente e prossimo alla morte. Un figlio e un padre che non si riconoscono più, incontratisi per un’estrema resa dei conti in una casa-trappola che si rivela essere un labirinto di specchi e di macerie, fisiche, sociali e morali. A che scopo ammansire una materia così incandescente con moralismi ipocriti? La letteratura deve scavare, non seppellire, rivelare, non censurare, illuminare in qualche modo tutto l’inestricabile garbuglio delle contraddizioni: l’attrazione, la ripugnanza, l’orrore per una vecchiaia che diventa specchio della nostra, il desiderio che l’altro crepi e si levi di torno e ci sbarazzi di quel riflesso scomodo, e il senso di colpa, poi, e l’idea insostenibile che quello spazio vuoto su cui resta solo l’ombra di un corpo è il nostro: la nostra forma.

Ma un tale inferno, per me, poteva passare solo attraverso l’umorismo e la vivacità dell’invenzione romanzesca.

“Mi assediano le storie assurde, i progetti bizzarri, le avventure incredibili”, scriveva Giovanni Papini a proposito delle novelle che compongono una sua celebre opera, Il tragico quotidiano. Ecco, ho riscontrato, nella lettura del tuo romanzo, una attitudine a narrare la realtà attraverso un’altra lente. “Presi il Pinocchio di legno e glielo misi accanto, con le braccia incrocicchiate, come un morticino per bene, così si tenevano compagnia mentre ero via per i miei impegni”: scrivi, come se la reificazione del vecchio Pellicani fosse la reificazione di ognuno di noi in quanto essere umano. È forse una agghiacciante rivelazione da cui fare scaturire l’unica possibilità di salvezza, ovvero quella della narrazione?

Man mano che il romanzo si sviluppa, il vecchio Pellicani somiglia sempre più a una cosa inanimata, e la tua citazione è un ottimo esempio di questo processo di trasformazione giunto al termine, tanto che in quel particolare brano il Pinocchio di legno snodabile risulta molto più vivo del paralitico, che non è ormai più che una cosa tra le tante, solo più ingombrante, e più deteriorabile, più puzzolente e ingestibile, più molesta insomma.

A dire il vero, il vecchio è trattato fin dall’inizio alla stregua di un oggetto e di un pretesto per mettere in moto il bisogno affabulatorio – e autoaffabulatorio – del protagonista. Il paralitico è infatti movimentato sostanzialmente dalla parola e dallo sguardo allucinato di Pellicani, così come i numerosi oggetti che affollano l’appartamento, anch’essi cause e pretesti per l’affabulazione, e anch’essi incessantemente vivacizzati e trasformati. Abbondonato sulla sua mensola, non sottoposto a uno sguardo che lo animi, il Pinocchio è solo un insieme di pezzi di legno inerti, che tuttavia possono essere a ogni momento riarticolati ed evocare mondi scomparsi o possibili, e così tutti gli altri oggetti, tutti potenziali propulsori di storie, ricordi, immagini, visioni, ma, anche, di terrori irrazionali, sospetti, incubi, appetiti tossici.

In fondo, nel romanzo, solo la parola e la proiezione fantastica di Pellicani conferiscono alle cose forma, e, nella forma, esistenza. E quindi sì, lo sguardo e la narrazione rendono vive le cose, le animano. Ma non ne deriva nessuna salvezza. Solo un vasto repertorio di possibilità, ipotesi enigmatiche di realtà.

Parlaci dei tuoi progetti futuri.

Sto lavorando alla riscrittura di un mio vecchio romanzo: “Il cimitero delle macchine”, scritto nel lontano 2003-2008, e di cui si possono leggere dei brevissimi estratti usciti nel 2015, qui:

www.nazioneindiana.com/2015/10/18/tre-divagazioni-pittoriche/

Se tutto andrà bene, sarà la mia prossima pubblicazione. Potrebbe seguire “Il dormitorio di Sequals”, un racconto per episodi della mia esperienza di vita militare, in un’epoca in cui vigeva ancora la leva obbligatoria. Il tutto trasfigurato però dallo sguardo di un artista in formazione.

Dopodiché vorrei riprendere uno dei miei progetti accantonati, perché devi sapere che ho l’abitudine d’intraprendere lavori e metterli da parte, lasciarli sedimentare, per poi riprenderli a distanza di anni. Spesso accade che abbozzi e appunti non stimolino più la mia immaginazione, e allora il progetto viene accantonato di nuovo. Ma ci sono anche idee che lavorano in maniera sotterranea e quando si riprendono in mano, le carte sembrano essersi caricate di qualcosa di nuovo, ancora inespresso, ma potenzialmente fertile. Ecco: vorrei riprendere uno di questi progetti, un’ipotesi di romanzo che continua a sollecitarmi: l’odissea di un impiegato in trasferta in un paese immaginario, e, insieme, una sorta di metaromanzo. Il titolo di lavoro è: Il cantiere. Anche se non ha niente a che vedere con il contenuto del romanzo. Lo chiamo così perché per ora è appunto un cantiere, con vari materiali da costruzione confusamente ammucchiati e qua e là pezzi di edifici parzialmente costruiti.

Biografie

Sergio La Chiusa

Ha pubblicato i libri di poesie I sepolti (LietoColle, 2005) e Il superfluo (E-dizioni Biagio Cepollaro, 2005). Suoi testi sono apparsi su riviste e blog culturali, tra cui Nazione Indiana, Le parole e le cose. Il romanzo i Pellicani è stato finalista alla XXXII edizione del Premio Calvino, dove gli è stata attribuita la “Menzione Speciale Teeccani”.

Ha pubblicato i libri di poesie I sepolti (LietoColle, 2005) e Il superfluo (E-dizioni Biagio Cepollaro, 2005). Suoi testi sono apparsi su riviste e blog culturali, tra cui Nazione Indiana, Le parole e le cose. Il romanzo i Pellicani è stato finalista alla XXXII edizione del Premio Calvino, dove gli è stata attribuita la “Menzione Speciale Teeccani”.

Emilio Angelini

Nasce nel 1962 a Palermo, città in cui vive e opera. IL suo campo d’azione è la “Materia”: dall’argilla alla plastica, dalla carta alla tela. Sue opere sono state acquisite da musei, enti pubblici e collezionisti privati. In questo articolo le opere proposte sono: Ti racconto una storia, Ricordo di un dialogo muto, L’opra dei pupi e un particolare di Birilli.

Nasce nel 1962 a Palermo, città in cui vive e opera. IL suo campo d’azione è la “Materia”: dall’argilla alla plastica, dalla carta alla tela. Sue opere sono state acquisite da musei, enti pubblici e collezionisti privati. In questo articolo le opere proposte sono: Ti racconto una storia, Ricordo di un dialogo muto, L’opra dei pupi e un particolare di Birilli.

No Comments