20 Feb Silvia Bottani – Il giorno mangia la notte

IL GIORNO MANGIA LA NOTTE

Dialogo con Silvia Bottani

a cura di Erika Nannini

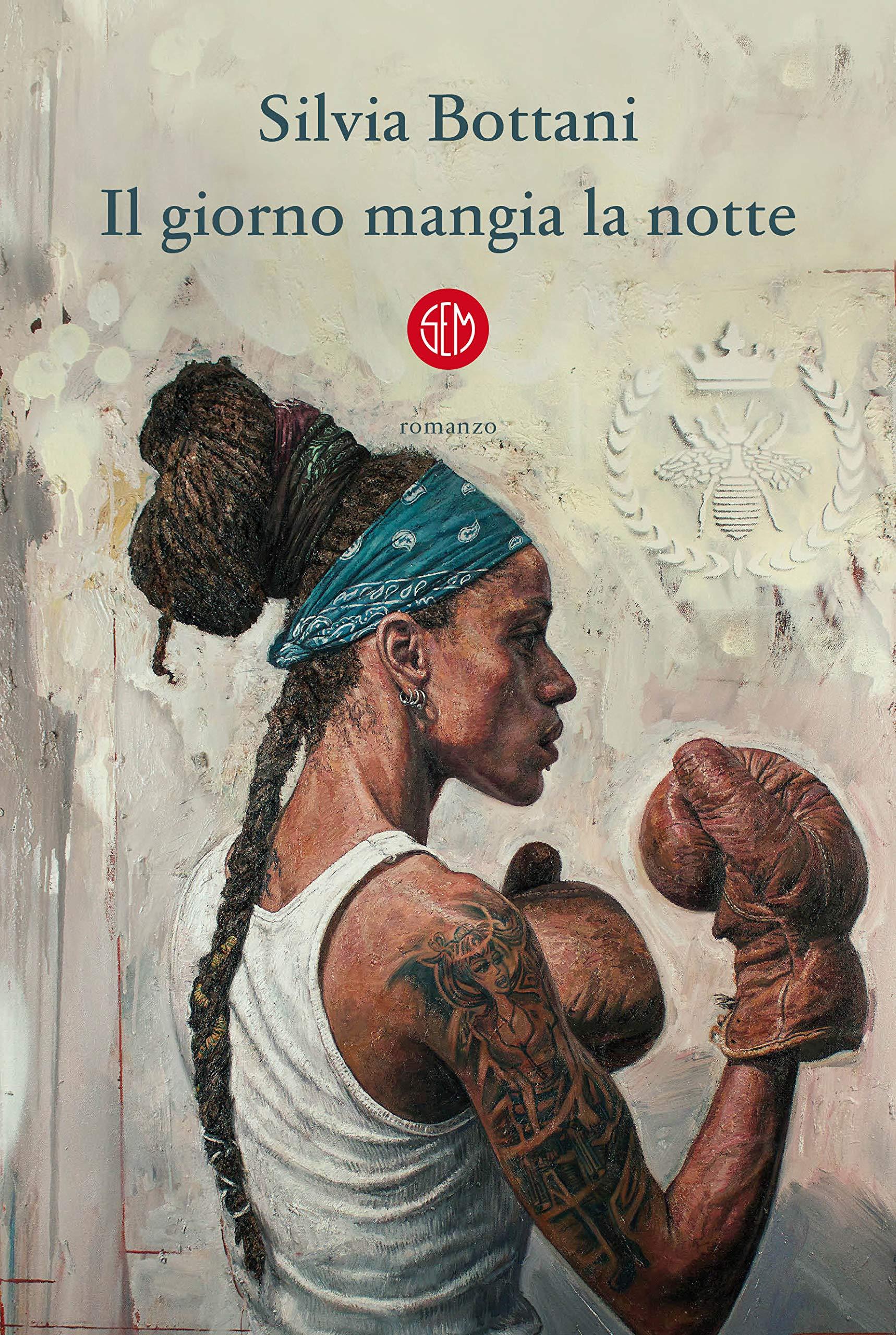

In copertina Tim Okamura, The defender, olio e aerosol su tela, 2014

Conosco Silvia Bottani da quasi vent’anni, ci siamo incontrate nel mondo dell’arte che al tempo frequentavamo entrambe sebbene io in qualità di fruitrice e lei di critico. I giorni migliori della vita sono quelli in cui scopri che una delle persone con cui sei cresciuto ha raggiunto un risultato sperato e questo per ragioni affettive, è chiaro, ma anche perché si tratta, in qualche modo, di una vittoria che si appunta al petto di una generazione intera e ai sogni condivisi. È per questo che alla notizia che Silvia era arrivata in finale alla prima edizione del Premio Dea Planeta sono saltata in piedi, non metaforicamente, per esultare. Inevitabile ciò che è accaduto in seguito, la pubblicazione del suo primo romanzo “Il giorno mangia la notte”, avvenuta per SEM giusto un anno fa (2020). Un esordio atteso e intenso che racconta lo stato dell’arte di una Milano complessa, stratificata, violenta, ma anche benigna, ancora capace, per quanto sempre più raramente, di incarnare un sogno di riscatto e salvezza, una possibilità di incontro e comprensione. È così che Giorgio, giocatore d’azzardo, alcolizzato e cocainomane, suo figlio Stefano, neofascista praticante avvocato, e Naima, kickboxer italiana con origini marocchine, intrecciano i loro destini in un paesaggio umano e architettonico che volutamente non ci mette a nostro agio, ma anzi ci obbliga a interrogarci su chi siamo, ma soprattutto perché lo siamo.

Alessandro Papetti, Periferia, 2010, olio su tela, 200 x 295 cm

È passato un anno dalla pubblicazione del tuo romanzo, un anno complicato che ha cancellato ogni procedura codificata nella vita e nel lavoro di tutti noi. La mia biblioteca è chiusa da mesi e la rassegna letteraria che prevedeva anche la presentazione di “Il giorno mangia la notte” è finita in una sorta di limbo dal quale ancora non so se sarà possibile strapparla. L’uscita del romanzo ha coinciso con le prime restrizioni dovute alla pandemia e l’annullamento della mia rassegna è stato solo un piccolo tassello di una campagna promozionale sui generis. Il tuo esordio era molto atteso, cosa ha significato per te affrontarlo in queste condizioni? Riesci a distillarne qualche aspetto positivo?

Il 2020 è stato un anno molto complicato. Insieme alla casa editrice SEM abbiamo deciso di attendere gli inizi di febbraio per la pubblicazione, scegliendo con cura il periodo migliore per il mio esordio. Avevamo molti progetti tra cui un tour nelle librerie di tutta Italia, un’opportunità che da esordiente mi sembrava davvero unica. L’arrivo della pandemia mi ha colpito subito e in maniera diretta con la perdita di un familiare, a cui è seguito l’annullamento progressivo di tutti gli appuntamenti in presenza. A questo si è aggiunta anche la cancellazione di alcune importanti collaborazioni con aziende per le quali mi occupavo di comunicazione, causata dal lockdown: chi lavora nel settore culturale spesso ha subito un doppio danno, sia come lavoratore della cultura che come partita iva, e si è trovato improvvisamente senza lavoro. Una crisi profonda che continua e di cui nessuno si è ancora fatto davvero carico.

Sono stati quindi mesi difficili eppure importanti, densi di riflessione e di reinvenzione. E poi ci sono stati anche tanti momenti belli: i miei editori non si sono persi d’animo e hanno ripensato tutte le attività programmate, dando prova di grandi risorse ed esperienza, supportandomi sempre e avendo cura del libro. In questo anno di “navigazione a vista” sono stati davvero un riferimento, anche dal punto di vista umano. Oggi posso dire che, malgrado le congiunture avverse, il romanzo ha avuto un’ottima accoglienza e mi ha dato molte soddisfazioni, oltre ad avermi regalato momenti indimenticabili come gli appuntamenti nei festival letterari. Alla fine, quindi, il bilancio che posso fare è assolutamente positivo.

Jennifer Packer, Vision Impaired, 2011-15, olio su tela, 42″ x 54″

Giorgio incarna la fine di un’epoca, quella Milano da bere che non esiste più, non esiste più la spregiudicatezza, la fiducia, l’allegria dovuta alla certezza che il giorno a venire sarà migliore del giorno appena consumatosi. Quando s’inceppa la sicurezza che abbiamo nel futuro tutto crolla e lo fa molto più velocemente del tempo servito per erigere una forma, un destino. In quanto tale Giorgio non poteva che essere ciò che tu hai rappresentato, un uomo disperato la cui disperazione è dovuta più all’indelebile ricordo del fulgido passato che alle difficoltà odierne. La persistenza della memoria può essere dunque una condanna invece di una risorsa. In questo senso nel tuo romanzo Giorgio è Milano?

Giorgio incarna degli aspetti di Milano, così come Stefano e Naima. Ho immaginato questi personaggi come una forma embodied di alcuni caratteri della città, rovesciando l’idea che siano le persone ad abitare i luoghi e mettendo in scena luoghi che possiedono le persone.

Giorgio rappresenta il fantasma di qualcosa che è andato perduto, un momento di ipotetici fasti che, per ragioni anagrafiche, non ha neanche pienamente vissuto ma che ha coinciso con il momento più felice della sua vita. L’incapacità di accettare i propri fallimenti e di ricostruirsi ha a che fare con una persistenza della memoria che lo inchioda a un eterno ritorno: Giorgio non vuole evolversi, vuole rivivere quella stagione felice e per attuare questo obiettivo è disposto a tutto. “La mia memoria accumula orizzonti crollati. “, scriveva Cioran, ed è forse così per tutti noi, ma per qualcuno la memoria diventa una gabbia, una maledizione.

Da questo punto di vista Milano è stata migliore di Giorgio, ha subito delle trasformazioni importanti in arco di tempo piuttosto breve, è una città molto diversa da vent’anni fa. Per citare Judith Butler direi che ha performato sé stessa rappresentandosi attraverso l’idea del capitale e del lavoro come status, ostentando un certo edonismo declinato in forme talvolta imprevedibili (vedi la deriva ultrasalutista e il proliferare di attività dedicate al benessere come il coaching, la mindfulness e anche lo yoga, oggetto di una interessante forma di appropriazione culturale). Milano è una città esosa, ipercinetica, che non possiede alcun carattere contemplativo, dove il cosiddetto tempo libero è stato a lungo declinato in una forma prettamente consumistica. La pandemia ha inceppato questo meccanismo micidiale ma i segnali della crisi erano già evidenti da tempo e sarà interessante osservare come la città riuscirà a evolversi. Oggi è in atto un cambiamento, con il consolidamento del terzo settore, l’importanza crescente delle reti solidali, le comunità di quartiere, una tensione manifesta che vede germinare forme di cultura inclusive, nuove modalità di integrazione e una rinnovata spinta verso la sostenibilità e l’innovazione. Vedremo se questi elementi diverranno i cardini per la costruzione di una nuova realtà urbana o se prevarrà la seduzione della “restaurazione”.

Leonardo Cremonini, I Cani Che Giocano, olio su tela, 1953, 28 5/8 × 23 5/8 in 72,7 × 60 cm

Leggendo il romanzo colpisce la battaglia che è necessario combattere per deformare la condizione che si eredita alla nascita. Come una placenta troppo stretta e elastica che scivola via molto dopo il giorno in cui vediamo la luce e solo se sapremo strapparla via con indefessa volontà. Essere fedeli a ciò che sentiamo è un sentiero impervio fatto di scelte difficili che solo in parte dipendono da noi e che spesso comportano la solitudine della consapevolezza. Naima è italiana nonostante il giudizio che ne hanno gli altri e ciò che sente spesso deve bastarle. Stefano guarda il padre e sa che rappresenta quel che non vuole diventare e da cui è necessario tenersi alla larga. Il trait d’union di due personaggi così diversi è forse questo?

Cogli un punto nodale. Sia Naima che Stefano procedono attraverso un esercizio di volontà, scelgono che forma dare alla propria vita auto determinandosi, nel bene e anche nel male. La loro hybris non tiene conto delle forze esterne che possono intervenire e cambiare il corso delle cose: mi interessava questo conflitto archetipico tra l’uomo che cerca di perseguire un obiettivo o un ideale e gli dèi che stravolgono tutto, senza preavviso né pietà. Anche Giorgio, in un certa misura, procede accecato dalla propria ansia di riscatto, incurante dei segnali che la vita gli restituisce. Questa caparbietà, questo tentativo tragico di controllare il proprio destino mi affascina e mi fa sentire umanamente vicina a queste figure che affrontano apocalissi personali e collettive.

Nicola Samorì, Viduitatis gloria, olio su rame, 2008, cm 100×180

Nella tua storia c’è tanta violenza rappresentata in molti modi, nel pregiudizio che subisce Naima quotidianamente, nell’ingiustizia della sorte toccata a Fadila, nelle attività neofasciste esercitate da Stefano e amici, nell’indifferenza, forse meglio dire rassegnazione, che l’impietosa discesa agli inferi di Giorgio suscita nelle persone che ama. L’epilogo del libro, che non intendo spoilerare in alcun modo, intende riscattarla o è solo una tregua, fragile e fugace come le giornate di sole in inverno?

Il finale rappresenta una tregua dalla violenza, come un occhio del ciclone. Impossibile per me immaginare un happy end o una fine consolatoria: nel flusso delle nostre esistenze, la felicità è una condizione transitoria, “più profonda di ogni dolore” ma comunque fugace. La violenza è un tema a cui torno sempre, sia nella veste di autrice che di lettrice, un elemento fondante della nostra condizione umana e un mistero inesplicabile, strettamente legato alla questione del Male. Ma esiste anche una violenza della bellezza che mi interessa, dell’esperienza estatica, lacerazioni che hanno a che fare con la gioia e con illuminazioni brevissime che ci attraversano, forse delle intermittenze della verità. Cerco le scritture che hanno a che fare con la verità, quelle che bruciano, e la violenza è un agente che abita questi territori.

© Studio Saraceno | Cosmic Jive: Tomás Saraceno. The Spider Sessions

Devo chiedertelo, la pistola che a un certo punto inizia a girare di mano in mano io ero certa che avrebbe sparato di nuovo (e dico di nuovo per restare volutamente generica e confondere le acque a beneficio dei futuri lettori). Hai un’opinione in merito a questa mia aspettativa? La trovi legittima? È mai stata una tua intenzione poi sopita nel corso della stesura del testo?

Quando ho inserito l’elemento della pistola, sapevo che ogni lettore ne avrebbe prefigurato lo sparo, e ho deciso a tavolino di non raccontare quell’evento prefigurato. Ho sempre trovato interessanti gli elementi che rimangono fuori dalla scena, il non raccontato, così come l’idea di una storia che prosegue nel tempo oltre l’ultima pagina. Prima o poi la pistola di Giorgio sparerà, ma non è dato di sapere né quando né come, è una possibilità che lascio al lettore. In questo modo, per un attimo gli cedo il potere dell’autore, dandogli la possibilità di immaginare una vita oltre la pagina.

Quali sono i tuoi progetti, a cosa stai lavorando? E se puoi parlarcene, c’è qualcosa di “Il giorno mangia la notte” che porterai con te in questi progetti?

Sto scrivendo un nuovo romanzo e ho nel cassetto diversi progetti, alcune storie lunghe e diverse idee di racconti, che mi piacerebbe anche accompagnare con dei disegni. Dopo tanti anni ho ritrovato il desiderio di lavorare con matite e pennelli, sto facendo pace con loro.

Di “Il giorno mangia la notte” custodirò l’attenzione per le intenzioni e l’autenticità dei personaggi, sono loro che mi hanno guidato nella costruzione della storia. E poi il desiderio ossessivo di scrivere, che ti permette di affrontare un’operazione scellerata come quella di costruire ancora un nuovo romanzo, benché prima di te ci siano stati Cervantes, Proust, Balzac, Dostoevskij, Woolf e tutto il pantheon delle divinità letterarie.

“La giovinezza aveva la grazia di non chiederle il conto del dolore e della stanchezza:

quel conto sarebbe arrivato anni dopo, all’improvviso, una mattina dei suoi quarant’anni,

quando avrebbe osservato con stupore uno smottamento dei lineamenti, un cambiamento profondo,

ma fino a quel momento rimasto sopito. avrebbe capito che il tempo non scorre lineare,

ma insegue fratture e alterazioni, forma delle bolle, si raggruma e si liquefà, proprio come una sostanza organica.

E lì, davanti a quello specchio, affacciata alla sua età di mezzo, avrebbe inizialmente cercato di indietreggiare,

per poi accettare l’evidenza, provando a mettere insieme le cose ancora da fare

e promettendosi di rendere omaggio al tempo che le resta”

Biografia

Silvia Bottani è nata e vive a Milano.

Silvia Bottani è nata e vive a Milano.

Critica, giornalista e insegnante, scrive di arte contemporanea e di cultura.

Ha collaborato o collabora con numerose riviste tra cui Doppiozero, Pagina99, Arte, Riga, Rivista Segno.

Il suo romanzo d’esordio, Il giorno mangia la notte, è stato pubblicato da SEM nel febbraio 2020.

No Comments