08 Gen Foto di classe

Foto di classe

Intervista a Giuseppe Grattacaso

Immagini di Leopoldo Mazzoleni

a cura di Ivana Margarese

Da cosa è nata l’esigenza di scrivere Foto di classe?

Per anni ho pensato di trasferire su carta le mie riflessioni sul mondo della scuola e sulla pratica dell’insegnamento, nate giorno dopo giorno, nella mia vita quotidiana a contatto con gli studenti. Quando, nel pieno dell’emergenza sanitaria, ad inizio di marzo, l’attività scolastica ha dovuto assumere la nuova fisionomia della didattica a distanza, mi è sembrato che lo scossone prodottosi potesse mettere in luce le dinamiche e le caratteristiche di quello che era accaduto fino ad allora nel mondo della scuola, ma che era come nascosto sotto il velo del sopore generale, delle rivendicazioni generiche, di un malessere da commedia delle parti. Nello stesso tempo ho creduto che si potesse costruire il futuro proprio a partire dai limiti che apparivano più evidenti in quel momento, che poi purtroppo è anche quello che viviamo ora. In effetti, per certi versi, e non solo per quello che riguarda la scuola, l’emergenza da Covid-19 ha evidenziato quello che era sotto gli occhi di tutti ma che forse si evitava di vedere, ha esasperato le condizioni e le difficoltà già esistenti.

Inoltre, a monte di tutto c’è stata l’occasione di un articolo sugli adolescenti apparso sul web magazine Succedeoggi. Mi ero reso conto che in quei giorni si parlava dei ragazzi in età adolescenziale ormai solo come studenti, in quanto cioè fruitori di massa della didattica a distanza. Per il resto, a un paio di settimane dall’inizio del confinamento, erano come scomparsi dalla vita quotidiana e anche dall’interesse dei media. Erano rinchiusi nelle loro camere, davanti a uno schermo. Non erano più nemmeno i bulli, gli sdraiati, i disastrati e disastrosi animatori delle notti metropolitane, gli abulici protagonisti delle movide di provincia. Avevano preso alla lettera il confinamento ed erano scomparsi. L’articolo ha avuto grande risonanza. Con il direttore del quotidiano online, Nicola Fano, a cui devo anche l’idea del libro, abbiamo allora pensato a una serie di articoli che dessero conto di quello che stava accadendo.

Anche io sono un’insegnante del liceo e nella mia esperienza ho comunque imparato qualcosa dalla didattica a distanza, sopratutto nella misura in cui mi sono messa in qualche modo a nudo con gli studenti condividendo con loro lo stato di smarrimento emotivo e la volontà di resistenza dei mesi di lockdown dello scorso anno. Ti chiederei una tua riflessione in merito.

Sono contento di quello che mi dici, perché in fondo la grande scommessa dei mesi della didattica a distanza è stata proprio quella di utilizzare lo schermo non come una barriera, bensì come il segno di una condivisione, dell’esigenza cioè, che si è fortemente manifestata in quel periodo, e che ora sta ripresentandosi, di trovare nuovi modi e nuove parole per comunicare. A una collega che insegna inglese che mi chiedeva come fare ad affrontare un problema legato alla diffusione del virus che turbava una sua studentessa, ho suggerito di farlo diventare, ovviamente con il consenso della ragazza, oggetto di conversazione in lingua. La professoressa mi ha poi detto che i ragazzi hanno partecipato alla discussione con interventi interessanti, usando la lingua per comunicare se stessi e i propri sentimenti e non come un oggetto di studio. In questo caso lo schermo è servito a sentirsi parte di uno stesso gruppo, la distanza è diventata meno evidente e il risultato in termini didattici è stato significativo.

Del resto Foto di classe afferma anche che è possibile, quasi sempre necessario, cancellare la distanza tra bisogni esistenziali degli studenti e esigenze dell’insegnamento e del rispetto delle regole. Io credo del resto che un insegnante possa essere autorevole e dialogante nello stesso tempo, essere rispettato nel suo ruolo di docente, senza bisogno di doversi sentire odiato. Il libro del resto si costruisce a partire da un’ottica bifocale, a volte addirittura strabica. All’ultimo banco, quello dove siede chi scrive, è accomodato, forse confinato, un professore con molti anni di insegnamento alle spalle, ma allo stesso posto è seduto anche uno studente, con le sue incertezze e con le aspettative e i timori dell’età. I due protagonisti di questo viaggio nel confinamento della scuola condividono un destino comune, un modo analogo, un po’ malinconico, un po’ scanzonato e irriverente, a tratti sentimentale, di guardare il mondo della scuola.

“Se oggi vado da Alessia, sta pensando Matteo, vuol dire che il nostro è un affetto stabile? Sa che la definizione potrebbe non significare nulla, che in tanti useranno la formula della stabilità giusto per avere una giustificazione che possa farli uscire di casa per andare a trovare qualcuno, anche solo un amico (un amico no, ha detto Conte, come se fosse facile distinguere), ma lui sa anche che da questa brutta storia si esce solo se saremo coerenti con noi stessi, se dimostreremo senso di responsabilità”. Queste tue considerazioni mettono in luce la questione complessa dei cosiddetti “affetti stabili”, questione che ha creato non poche polemiche in quei mesi in Italia.

Credo che tutti, sotto la pressione dell’emergenza sanitaria e di quella economica, abbiamo poco considerato come l’epidemia producesse conseguenze di grande impatto sulle relazioni interpersonali, anche di carattere sentimentale. La diffusione del virus e il distanziamento sociale ci hanno messo di fronte alla necessità di operare delle scelte. È come se ci venisse chiesto di separare le relazioni importanti da quelle che lo sono meno, di capire di che natura sono i nostri rapporti con gli altri. E tutto questo pone dei quesiti seri. Che cos’è, ad esempio, un affetto stabile per un ragazzo di sedici anni? Quella è l’età in cui non c’è niente di veramente stabile, in cui si vive frastornati da una girandola di sentimenti spesso contrastanti, o che non riusciamo bene a distinguere, a cui non si riesce a dare un nome. Rinunciare all’instabilità dell’adolescenza credo sia impossibile e produca spesso conseguenze non propriamente salutari.

Nel libro parli della vicenda di Silvia Romano e della aggressività e della incapacità di confrontarsi con le differenze a cui abbiamo assistito sui social: “Negando ogni discussione, evitando il contraddittorio per paura di “fare politica”, riducendo la vita ai contenuti del programma, a quelli più analgesici, la scuola diventa il luogo dove è possibile incontrare solo delle risposte giuste, quelle che servono a ottenere il bel voto. Invece ogni aula scolastica, anche quella senza la presenza dei corpi nella quale stiamo vivendo in queste settimane, dovrebbe essere lo spazio dell’incontro con l’altro e con le sue incertezze, il posto dove le paure non si declinano in aggressione, il territorio di tutti dove è necessario imparare a farsi delle domande, prima di cercare le risposte”.

Partendo dalla vicenda del ritorno in Italia di Silvia Romano, della sua dichiarazione di conversione all’Islam con tutto quello che ne è seguito in termini di aggressione sui social, ho provato a fare un ragionamento. Se la scuola è solo un luogo di risposte giuste, chi le sa ottiene un bel voto e va avanti, gli altri fermi un giro, si finisce per ragionare per slogan, per definizioni preconfezionate. Invece se quello che conta non è tanto la risposta, ma come si arriva a manifestarla, se insomma prima di ogni soluzione ci si sforza di mettere in evidenza il percorso su cui si deve transitare e che è necessario esplorare per arrivare alla risposta, allora in questo modo si insegna anche che non esiste una sola risposta, o almeno una risposta che possa essere considerata definitiva, e dunque siamo portati tutti a interessarci e a porci delle domande sulle ragioni degli altri. C’è da dire anche altro: una scuola dove, in nome di un’astratta correttezza politica, si finisce per non parlare delle questioni che riguardano la polis, cioè il nostro vivere insieme, rappresenta una comunità educativa che non vuole confrontarsi con la realtà, cioè un’aberrazione. A scuola da un po di tempo si continua a non affrontare certe tematiche, a non sviluppare certe riflessioni, perché si ritiene di non dover esprimere opinioni. Ma noi siamo un paese democratico, il cui sistema scolastico è fondato sui principi della Costituzione. E quei principi non sono opinioni di parte, sono segnali che indicano la direzione, la luce che illumina la strada. Come tali non sono nemmeno pronunciamenti astratti e inefficaci.

Parliamo delle “ finestre chiuse” e delle “ finestre aperte” della scuola.

Appunto una scuola che ha paura di aprire le finestre, perché il mondo fuori dall’aula rischia di distrarre dai doveri scolastici, è una scuola senza grandi prospettive. Dal libro credo che emerga in maniera evidente. Anche in questo caso, utilizzo quello che è accaduto in epoca Covid in maniera in qualche modo metaforica. In epoca di ripartenza infatti è stato chiesto di tenere aperte il più possibile le finestre per evitare il diffondersi del contagio. Almeno cinque minuti ogni ora, hanno imposto le autorità sanitarie. È quello che bisognerebbe fare sempre, far entrare la luce e il respiro del mondo. E poi guardare fuori dalla finestra ogni tanto fa bene, distrarsi può essere sano, se la distrazione ci permette di respirare quello che succede intorno a noi. Anche perdere tempo, lo dico più volte nel libro, può essere utile, per esempio a ritrovarci, a capire chi siamo, a vivere il tempo con più consapevolezza. L’assillo di “finire il Programma” può portarci fuori strada.

L’ultima domanda che vorrei farti riguarda il contributo biografico al tuo libro, il riferimento al tuo stesso esame di maturità e il legame tra i tuoi ricordi e l’empatia provata verso i tuoi studenti.

La Maturità del 1976 è stata l’unica in cui la prova scritta di italiano, quello che allora era semplicemente il tema, venne svolta qualche giorno dopo la seconda prova. C’era stata una fuga di informazioni, da un istituto parificato di Vigevano, e le tracce d’esame in poche ore avevano fatto il giro d’Italia. Anche io ero venuto a conoscere gli argomenti attraverso la telefonata di un mio compagno di classe, poco prima che un’edizione straordinaria del telegiornale desse la notizia che la prova era stata rinviata di qualche giorno.

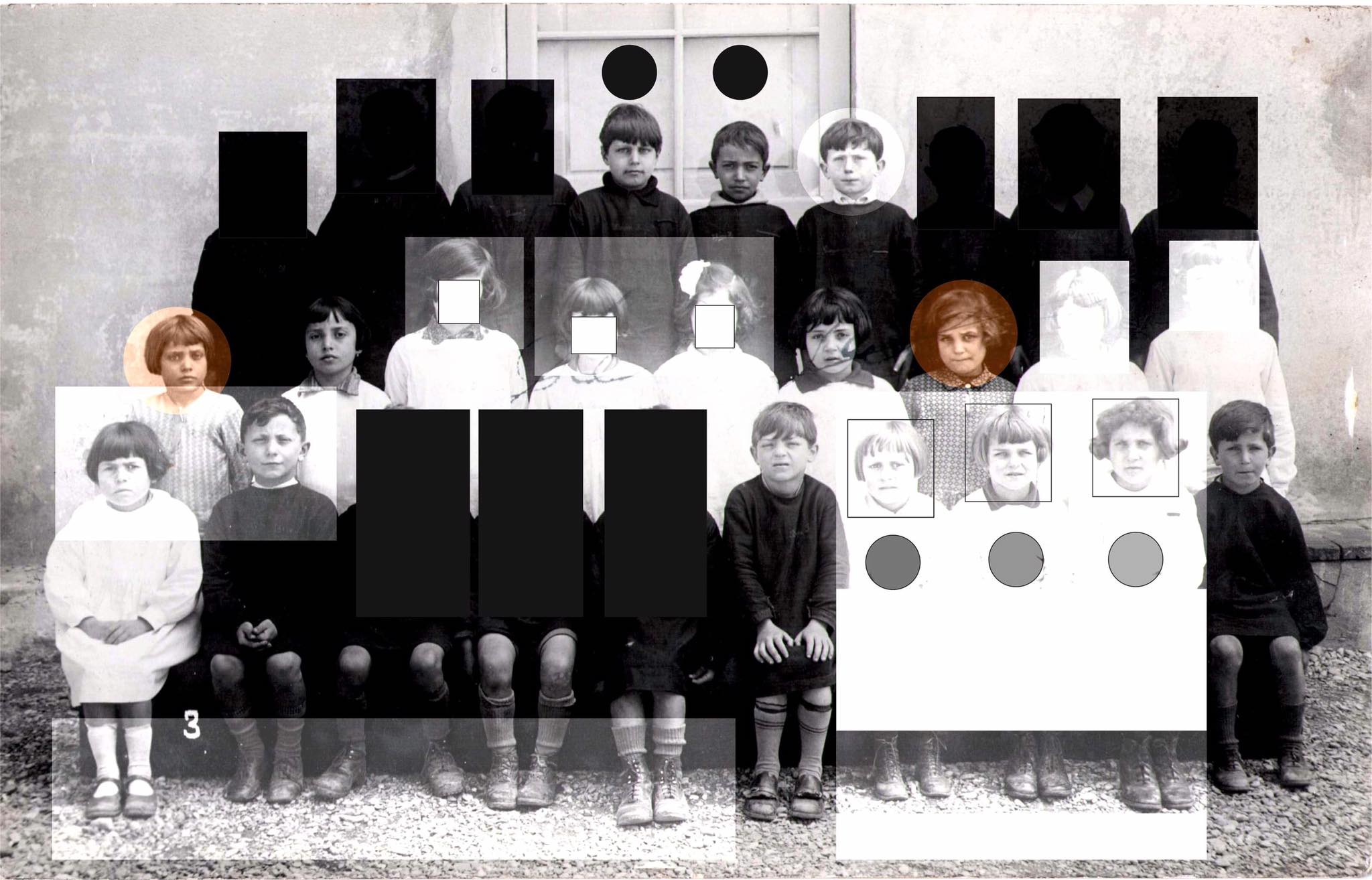

Può sembrare strano, ma i ragazzi che hanno svolto quest’anno l’Esame di Stato – ora si chiama così, con asettico distanziamento emotivo – hanno sofferto la condizione di arrivare alla prova (unica, senza scritti) privati del percorso di avvicinamento, che presenta degli aspetti concreti, che possono incidere sulla preparazione (ma, in questo caso, la didattica a distanza non ha prodotto grandi disastri) ed altri di carattere rituale, che hanno valenza altrettanto significativa, ci danno il senso di quello che stiamo facendo, ci sostengono, creano le immagini e le situazioni che poi ricorderemo, anche a distanza di molti anni. I ragazzi della Maturità – Esame di Stato del 2020 sono stati privati del rito. Non hanno nemmeno potuto fare la foto di classe, che è uno degli eventi scolastici più anacronistici eppure più restii a sparire. Sono bruttissime le foto di classe, quasi sempre respingenti, antiestetiche, eppure ci danno l’idea che il mondo va avanti, che la scuola esiste ancora, ed è ancora quel luogo insieme terribile e rassicurante nel quale sono cresciuti i nonni. I ragazzi che hanno fatto l’Esame nel 2020 un giorno apriranno un cassetto, lo abbiamo tutti, nel quale si conservano oggetti inutili e dimenticati, ma per ognuno di noi sicuramente tanto significativi, e non ritroveranno la foto di classe dell’ultimo anno delle superiori. E questo è sicuramente triste.

No Comments